the Creative Commons Attribution 4.0 License.

the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Philanthrokapitalistisches Engagement in der Stadt. Memetische, hörbare und kartographische Perspektiven auf Heilbronn

Katharina Schmidt

Iris Veronica Restrepo Lopez

While philanthropic involvement in cities is not a novelty in itself, the integration of entrepreneurial logics into foundation activities and their influence on urban developments is increasingly being discussed under the term philanthrocapitalism. In the city of Heilbronn, the entrepreneur Dieter Schwarz (LIDL, Kaufland, PreZero) is currently being referred to in the media as “the king of Heilbronn” in his role as a local patron and founder (Dieter Schwarz Foundation). This article takes the case study of Heilbronn as a starting point and analyses some urban power relations in the context of philanthrocapitalist activities in the city. Empirically, perspectives from the residents of Heilbronn are taken up on the basis of memes, audio collages and interview mapping, which scrutinise the relationship between the city and the founder Dieter Schwarz. This raises fundamental questions about dynamics in urban power relations that need to be critically focussed on, especially in less prominent cities.

- Article

(5661 KB) - Full-text XML

- BibTeX

- EndNote

Philanthropie ist Teil von Stadtentwicklung. Städte in Deutschland sind auf verschiedenste Art und Weise durch Formen philanthropischen Handelns geprägt: Beispielsweise durch antike Almosenpraktiken, das Stiften sozialen Wohnraums im 16. Jahrhundert (z.B. die Fuggerei in Augsburg seit 1521), die Entwicklung städtischer Strukturen durch die Reformierung der kommunalen Armenfürsorge (z.B. die Armenanstalt Hamburg von 1788) bis hin zum „Stiftungsboom“ des 20. Jahrhunderts (Adloff, 2014:182). Christliche Gaben, bürgerliches Engagement und private Wohltätigkeit, zivilgesellschaftlichen Initiativen, Bürgerstiftungen aber auch Stiftungsaktivitäten spielen darin je nach raum-zeitlichem Kontext eine bedeutende Rolle. Aktuell gewinnt stifterisches Engagement, insbesondere in Verbindung mit philanthropischem Unternehmer:innentum, in vielen Bereichen des städtischen Lebens zunehmend an Bedeutung (Strachwitz, 2014).

In diesem Zusammenhang greifen globale Diskussionen unter dem Begriff des Philanthrokapitalismus das Engagement von Superreichen und lokalen Mäzen:innen in Städten (wieder) auf. Vertreter:innen philanthrokapitalistischer Ansätze stellen dabei die gestalterischen Potentiale der unternehmerischen Philanthropie für die Bearbeitung gesellschaftlicher (urbaner) Problemstellungen durch effektive und sozial bedeutsame Investitionen heraus (Bishop, 2006). Gleichzeitig verweisen Kritiker:innen darauf, dass gerade unternehmerische Stiftungen sowohl als Ideengeber:innen als auch als Investor:innen zutiefst in grundlegende Angelegenheiten und Aufgaben städtischer Infrastruktur und Versorgung eingebunden sind und Akte des „Gebens“ stark mit unternehmerischen Eigenlogiken korrelieren (Faller und Wiegandt, 2015; Novy-Huy, 2019; Fuentenebro und Acuto, 2022). Diese Debatten werfen Fragen danach auf, wie unternehmerische Stiftungen derzeit Machtverhältnisse in Städten beeinflussen und welches Wohl für welche Bürger:innen damit einhergeht.

Mit diesem Artikel möchten wir die Aufmerksamkeit auf philanthrokapitalistische Stiftungsaktivitäten in deutschen Städten lenken und ihr Verhältnis zu Stadtentwicklungspolitiken diskutieren. Exemplarisch greifen wir hierfür auf die baden-württembergische Stadt Heilbronn zurück, die aufgrund ihrer Position innerhalb eines dynamischen philanthropisch-unternehmerischen Netzwerks für den Kontext Deutschlands als Fallstudie besonders signifikant erscheint (Glückler und Suarsana, 2022). Besonders fällt hier in den letzten 15 Jahren das Verhältnis zwischen der Stadt Heilbronn und der unternehmerischen Dieter Schwarz Stiftung gGmbH (DSS) auf. Die Stiftung wurde 1999 von Dieter Schwarz gegründet, dem Eigentümer der Schwarz Gruppe (LIDL, Kaufland, PreZero, Schwarz Produktion, Schwarz Digits) und reichste Person Deutschlands (Mehringer, 2024). Verschiedene Medien, Wirtschaftsmagazine und Handelsblätter kommentieren und interpretieren in den letzten Jahren ein dominantes Agieren der Stiftung oder des Stifters gegenüber der Stadt. So krönte beispielsweise Der Spiegel den Stifter Dieter Schwarz zum „König von Heilbronn“ (Kühn und Salden, 2017), der Business Insider machte ihn zum Oligarchen (Business Insider, 2022) und beide verweisen darauf, dass dieser sich in und mit Heilbronn eine Stadt baue.

Das medial aufgeworfene Machtgefälle zwischen Stifter und Stadt nehmen wir als Ausgangspunkt für diesen Artikel. Im Anschluss daran untersuchen wir, inwieweit gesellschaftliche und stadtpolitische Entwicklungen und Dynamiken in Heilbronn vor dem Hintergrund der Stiftungsaktivitäten der DSS als philanthrokapitalistisch zu verstehen sind. Dabei legen wir einen dezidierten Fokus auf lokale Aushandlungen aus dem Alltag der Stadt Heilbronn. Auf Basis empirisch-qualitativer Auseinandersetzungen mit dem Alltagswissen lokaler Bewohner:innen kartiert und visualisiert dieser Artikel einige Stiftungsaktivitäten der DSS in Heilbronn und setzt sie in Relation zu stadtpolitischen Dynamiken, Diskursen und Narrativen. Damit gehen wir grundlegend der Frage nach, wie die als philanthrokapitalistisch verstandenen Stiftungsaktivitäten der Dieter Schwarz Stiftung Einfluss auf die Stadtgestaltung in Heilbronn nehmen und welche Potentiale aber auch Risiken diesbezüglich in der Bevölkerung wahrgenommen werden. Ziel ist es, einen Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung mit unternehmerischen Stiftungen als Akteure lokaler Stadtentwicklung in Deutschland zu leisten, der basierend auf empirischen Erkenntnissen Fragen für weiterführende theoretische Debatten um Philanthrokapitalismus in einer deutschsprachigen kritischen Stadtgeographie aufwirft.

Der Stiftungsbegriff lässt sich aufgrund seiner Vielfältigkeit schwer definieren. In einer über 5000 Jahre andauernden Stiftungsgeschichte stellen Goeke, Moser und Mölders vielfältige Organisationsformen, Vermögensherkünfte und Zielsetzungen fest (Goeke et al., 2024:9). Ihr Facettenreichtum hängt auch damit zusammen, dass Stiftungsformen unabhängig voneinander an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten entstanden sind (Borgolte, 2017:2). Obwohl früheste schriftliche Überlieferungen die Götter- und Ahnenstiftungen Mesopotamiens und Ägyptens um 3000 v.u.Z. bezeugten, vermutet Borgolte noch frühere Ursprünge, denn Stiftungen seien in „allen entwickelten, arbeitsteiligen Gesellschaften [anzutreffen]“ (ebd.:1). Grundsätzlich eint Stiftungen die dauerhafte, zweckgebundene Widmung eines Vermögens. Aufgrund dieser fortdauernden Bindung an den Stifter:innenwillen sind Stiftungen untrennbar mit den spezifischen und komplexen sozioökonomischen Gefügen verflochten, denen sie entspringen. So sieht Borgolte in Stiftungen „einen hervorragenden Indikator […] für das soziale Gefüge ihrer Entstehungszeit“ (Borgolte, 2000:8), der ebenso Aufschluss über kulturelle und religiöse Selbstverständnisse, wie über Beziehungen zwischen Arm und Reich, Gemeinwohl und Individualinteressen sowie dem Leben und dem Tod bieten kann (Moser, 2024:161). Auch Betrachtungen des gegenwärtigen Stiftungswesens lassen nicht nur Rückschlüsse auf die Zivilgesellschaft zu. Vielmehr sind Dynamiken im Stiftungssektor zugleich Produkt und Indikator von Neujustierungen in den Verantwortungsbereichen von privater und öffentlicher Sphäre und können als eine Art „Seismograph“ (Anheier, 2003:81) für Veränderungen dieser Beziehungen verstanden werden (Adloff, 2014:181). Spätestens seit Einführung der steuerrechtlichen Kategorie Gemeinnützigkeit lässt sich das politische Wesen von stifterischem Handeln nicht in Frage stellen, denn „Stifter:innen lenken […] Gelder, auf deren Erhebung der Staat verzichtet“ (Goeke et al., 2024:16). Adloff bemerkt hierzu, dass Stiftungsgründungen sich nicht bedarfs- sondern „angebotsorientiert“ vollziehen (Adloff, 2014:187). Nach seinen Beobachtungen werden Stiftungen vermehrt gegründet, wenn staatliche Strukturen diese Gründungen fördern und stifterischen Eliten Freiheiten in Gestaltung und Operationsweise zulassen (Adloff, 2014:188). Breckner stellt die komplementäre Rolle von Stiftungen in Versorgungs- und Verteilungsprozessen heraus und sieht immer dann erweiterte stifterische Handlungsspielräume, wenn „der Staat als „Daseinsvorsorger“ an Grenzen seiner Leistungsfähigkeit [gerät]“ (Breckner, 2008:90).

Seit dem mit der Jahrtausendwende zu verzeichnenden Stiftungsboom erfuhren Stiftungen in Deutschland jedoch nicht nur quantitative Zunahmen, sondern auch qualitative Veränderungen ihres Selbst- und Fremdverständnisses. Viele Stiftende sehen sich über die Erfüllung sozialfürsorgerischer Aufgaben und politisch etablierter Gemeinwohlideen hinaus dafür verantwortlich, eigene, innovative Handlungsfelder und Problemlösestrategien zu bearbeiten. Der städtische Raum ist dabei insbesondere seit der Jahrtausendwende als ein primärer Bezugsrahmen stifterischen Engagements anzusehen (Faller und Wiegandt, 2015:316). So führt Strachwitz das Wachstum des deutschen Stiftungssektors auf vermögende Privatpersonen zurück, die in den letzten Jahrzehnten zu großem Wohlstand gelangten und Anschluss zu städtischen Eliten suchten (Strachwitz, 2014:119f.). Dabei kann es für eine gesicherte Zugehörigkeit zur städtischen Elite mindestens förderlich, wenn nicht gar vorausgesetzt sein, sich gemeinnützig zu betätigen (ebd.). Die Entwicklung einiger Städte ist besonders eng mit den unternehmerischen Erfolgen von Einzelpersonen verbunden: Sogenannte local champions fühlen sich den Städten verpflichtet, in denen sie aufwuchsen, studierten oder ein Unternehmen gründeten, und drücken diese Verbindung durch räumlich fokussiertes philanthropisches Engagement aus, das lokale sozioökonomische Strukturen nachhaltig verändert (Feldman und Graddy-Reed, 2014:44f.). Andere philanthropische Strategien bezwecken vielmehr, Städte über ihre Grenzen hinaus als Katalysatoren für globalen Wandel zu nutzen, so etwa das Programm „100 Resilient Cities“ der Rockefeller Foundation, das durch gezieltes Engagement in den Teilnahmestädten ein Netzwerk zur Etablierung und Entwicklung urbaner Resilienzstrategien anstrebte (Goeke und Selivanova, 2024).

Neben der Lokalisierung kontemporärer stifterischer Aktivitäten im urbanen Raum zeichnen sie sich auch durch eine intensivierte und explizite Einflussnahme auf städtische Regierungsführung und Entscheidungsprozesse aus (Fuentenebro und Acuto, 2022). Diese Entwicklung lässt sich nach Faller und Wiegandt auf neoliberale Verschiebungen der städtischen Kräfteverhältnisse zurückführen, in deren Rahmen eine vormals zentrale Stellung öffentlicher Vertreter:innen schwindet (Faller und Wiegandt, 215:316). In vielen Städten lässt sich eine Kräfteverschiebung hin zu heterogenen Machtkonstellationen feststellen, in denen öffentliche Vertreter:innen lediglich ein:e Akteur:in unter vielen sind (ebd.). Die moderierende Rolle der Stadtverwaltung mündet dabei häufig in der Herausbildung kompetitiver Stadtentwicklungsstrategien, „die in erster Linie darauf ausgerichtet [sind], (z.B. durch Großprojekte) bewegliches Kapital anzulocken“ (Haug et al., 2007:208) und die Mitgestaltungsmöglichkeiten privater Akteur:innen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu vergrößern. Große Stiftungen stellen innerhalb dieser neuen Akteur:innenkonstellationen zentrale Knotenpunkte dar. Neben ihrer Finanzkraft zeichnen sie sich durch eine starke Vernetztheit und einen hohen gesellschaftlichen Zuspruch aus; als grenzüberbrückende Institutionen können sie eine große (Ver-)Handlungsmacht entwickeln (Adloff, 2014:181).

Der vergrößerte philanthropische Gestaltungsraum geht auch mit der Herausbildung neuartiger Ansätze und Anwendungsformen einher, die die Grenzen zwischen Zivilgesellschaft, Staat und Markt zunehmend trüben. Mit wachsender Anzahl und Öffentlichkeitswirksamkeit von Stiftungen lässt sich seitens vieler Stifter:innen auch ein stärkerer Gestaltungswille feststellen, der sich unter anderem in der Implementierung privatwirtschaftlicher Handlungslogiken und Messinstrumente zeigt. Das von Matthew Bishop erdachte Konzept des Philanthrokapitalismus (Bishop, 2006) verweist auf eine jüngere Variante der Philanthropie, die der neuen Bedeutung des Gebens als richtungsweisende und gestalterische Kraft des gesellschaftlichen Lebens gerecht werden soll. Philanthrokapitalistische Ansätze stellen demnach einen „new data-driven approach to philanthropy“ dar (Rogers, 2015:533). Sie basieren auf der Überzeugung, durch die Implementierung wirtschaftlicher Handlungslogiken und vergleichender Messinstrumente philanthropische Arbeit optimieren zu können. Vertreter:innen des sogenannten Philanthrokapitalismus bezwecken hierdurch, die Effizienz im philanthropischen Sektor zu steigern und sicherzustellen, dass Geld dort aufgewendet wird, wo ein maximaler und quantifizierbarer Effekt erzielt werden kann (Haydon et al., 2021:353f.). Superreichen Individuen und erfahrenen privatwirtschaftlichen Unternehmer:innen kommt in dieser neuartigen Spielart der Philanthropie eine entscheidende Bedeutung zu: Nach Ansicht Bishops und Greens sind es „the rich [who] can save the world“ (Bishop und Green, 2008). Spenden werden zu sozial bedeutsamen Investitionen, die insbesondere technologische Innovationen vorantreiben und dadurch marktfähige und ressourcenschonende Lösungen für sozioökologische Problemstellungen der Gegenwart finden sollen (Adloff und Degens, 2017:48). Die häufig explizit geäußerte Erwartungshaltung, durch gemeinwohltätige Aktivitäten auch unternehmerische Erfolge zu erzielen, ist ein weiteres Kennzeichen philanthrokapitalistischen Engagements (Haydon et al., 2021:366f.). Trotz lokaler Variationen und Spezifitäten ist die Zunahme philanthropischer Aktivitäten mit explizit deklarierter wirtschaftlicher Motivation eine global beobachtbare Entwicklung (Fuentenebro, 2020:305). Für Deutschland nennen Adloff und Degens unternehmensnahe Stiftungen wie die Bertelsmann-Stiftung als entscheidende Akteurin für die Etablierung wirtschaftlicher Betrachtungsweisen und Messinstrumente im philanthropischen Sektor (Adloff und Degens, 2017:47).

Natürlich stellen weder die Implementierung betriebswirtschaftlicher Logiken und Instrumente noch der Grundgedanke der Reziprozität gänzlich neue Entwicklungen im Stiftungswesen dar. McGoey sieht jedoch charakteristische Merkmale des Philantrokapitalismus in einer erhöhten Frequenz von Großspenden und einem insgesamt angestiegenen Zuwendungsvolumen sowie der neu aufgekommenen Überzeugung, nach der profitorientiertes Handeln nicht nur kompatibel, sondern eine Kondition für langfristig erfolgreiches philanthropisches Engagement sei (McGoey, 2012:189). Befürworter:innen des neuen Philanthrokapitalismus „assume that there is no conflict between making money and making change“ (Eikenberry und Mirabella, 2018:44). Adloff und Degens stellen als weiteres Merkmal die hervorgehobene Rolle der Stifterpersönlichkeit heraus, deren Erfahrungen und Beziehungen als entscheidende Erfolgsindikatoren für die gemeinnützige Betätigung gehandelt werden (Adloff und Degens, 2017:46). Goeke, Moser und Mölders fassen eine stärkere Wirkungsorientiertheit jüngerer Stiftungspraktiken unter dem Begriff der „transformativen Philanthropie“ zusammen, die sich durch das Ziel auszeichnet, „mit ihren Gaben im Idealfall strukturelle Veränderungen [auszulösen], die weit über den Wert der initialen Stiftungsgabe hinausgehen sollen“ (Goeke et al., 2024:15).

Vor diesem Hintergrund muss das Verhältnis zwischen philanthrokapitalistischen Stiftungen und Staat als widersprüchlich angesehen werden: Stifterisches Engagement lässt sich aufgrund der steuerrechtlichen Privilegierung als staatlich subventioniert betrachten. Durch ein Selbstverständnis als „Motoren innovativen gesellschaftlichen Wandels“ (Adloff, 2004:269) und mit dem Bestreben, bestehende Gemeinwohlkonzepte zu verändern, „distanzieren sich Stiftungen gleichzeitig von einer Politik, die als Bedingung ihrer Möglichkeit gesehen werden muss“ (Goeke et al., 2024:16). Das Verhältnis zwischen neuen stifterischen Akteur:innen und der öffentlichen Sphäre gestaltet sich nicht weniger komplex vor dem Hintergrund der zahlreichen involvierten Entscheidungsträger:innen im städtischem Kontext. Legitimität und Handlungsmacht ist in zunehmenden Maße nicht (alleiniges) Resultat repräsentativ-demokratischer Prozesse sondern entsteht durch und in der Vernetzung von politischen, zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteur:innen, die auch im Rahmen von Kooperationen, Public Private Partnerships oder Runden Tischen in Entscheidungsprozesse eingebunden sind. Swyngedouw spricht hierbei von einem Janus-Gesicht heterogener Regierungszusammenschlüsse, die zwar die Chance von Partizipation und Teilhabe bergen, aber genauso durch Intransparenz, unklare Verantwortungsübernahme und Machtgefälle innerhalb vermeintlich horizontal verlaufender Netzwerke riskieren, undemokratisch und autoritär zu agieren (Swyngedouw, 2005:1993). Dieses Risiko bestehe insbesondere „under conditions in which the democratic character of the political sphere is increasingly eroded by the encroaching imposition of market forces that set the, rules of the game?“ (ebd.).

Dabei bleibt strittig, wie sich philanthrokapitalistische Dynamiken auf soziale Neuordnungsprozesse auswirken. Befürworter:innen erkennen in ihnen die mögliche Reform eines krisenhaften Neoliberalismus, in deren Rahmen Unternehmen und Vermögenseliten Verantwortung für externe Kosten wirtschaftlicher Aktivitäten übernehmen können (Haydon et al., 2021:363). Mayer stellt im philanthropischen Sektor insgesamt zudem ein Potential dazu fest, „alternative und stärker bedürfnisorientierte Lebens- und Arbeitsmodelle politisch zu verteidigen und in der Praxis zu erproben“ (Mayer, 2007:180). Kritiker:innen der neuartigen Stiftungsdynamiken befürchten durch diese einen zu großen Einfluss privatwirtschaftlicher Vermögenseliten auf öffentliche Entscheidungsfindung und eine Aushebelung demokratisch legitimierter Prozesse. Anders als die Aktivitäten öffentlich-politisch agierender Akteur:innen müssen die Entscheidungen von Stiftungen darüber, welche Projekte in welchem Ausmaß gefördert werden, in weitaus geringerem Maße gerechtfertigt, begründet oder offengelegt werden (Adloff und Degens, 2017:50).

Inwiefern sich solche „neuen“ philanthrokapitalistischen Dynamiken nicht nur im angloamerikanischen Raum beobachten lassen, sondern auch für deutsche Städte relevant sein können, wird im Folgenden am Beispiel des Verhältnisses der Stadt Heilbronn zu der Dieter Schwarz Stiftung gGmbH (DSS) diskutiert. Dabei geht es vielmehr um eine Einordnung des Untersuchungskontexts in Relation zum Konzept des Philanthrokapitalismus, als um eine definitorische Übertragung der bisher hauptsächlich nordamerikanischen Diskussionen auf das Fallbeispiel.

Lange Zeit galt die selbstbezeichnete „kleine Großstadt“ Heilbronn mit ca. 126 000 Einwohner:innen im Süden Deutschlands als Negativbeispiel für den Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg. Trotz idyllischer Weinlage und Heinrich Kleists Mythos des „Käthchens von Heilbronn“ hielt sich der Ruf einer hässlichen, gefährlichen Auto- und Industriestadt (z.B. Audi (NSU), Knorr) am Neckar hartnäckig (Dietz, 2017; Stiefel, 2021). Während die Stadt in Städterankings zuvor meist auf einem der ersten Ränge landete, wenn es um „Hässlichkeit“ und „Unattraktivität“ deutscher Städte geht, ist sie seit einigen Jahren gelistet als eine der wirtschaftlich dynamischsten Städte Deutschlands (Thielen, 2018; Paul 2018). Diese Entwicklung ist im Kontext der aktuell vorangetriebenen „radikalen Neuerfindung“ der Stadt Heilbronn zu verstehen (Volkmann, 2018; Gleichauf, 2019). Durch die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2019, der Stadtkonzeption 2030 mit Perspektive Wissenschaftsstadt inklusive der Experimenta als größtem Science Center Deutschlands, dem Bildungscampus und der Tatsache, dass Heilbronn 2020 den Titel „Universitätsstadt“ erhielt, sowie die Etablierung des baden-württembergischen KI-Zentrums am Standort Heilbronn versucht sich die Stadt nun endgültig von ihrem alten, negativen Image zu lösen. Mit dieser „Neuerfindung“ der Stadt gehen unterschiedlichste Neuordnungsprozesse einher, die sowohl eine Aufwertung städtischer Infrastruktur, aber auch eine neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik mit sich bringen. Viele dieser Dynamiken und Entwicklungen werden derzeit insbesondere hinsichtlich ihres Zusammenhangs mit den stifterischen Tätigkeiten der DSS aufgegriffen und diskutiert (Kühn und Salden, 2017; Kronmüller, 2022).

Das Engagement der Dieter Schwarz Stiftung in Heilbronn

Eine Stiftung mit dem Schwerpunkt Bildungsförderung ist laut Glückler und Suarsana bereits 2011 die größte philanthropische Stiftung in der Region Heilbronn-Franken (Glückler und Suarsana, 2022:191). Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um die Dieter Schwarz Stiftung (DSS) handelt. Nach eigenen Angaben fördert sie „ein breites Spektrum an Bildungsangeboten für Menschen in verschiedenen Lebensphasen“ (DSS, 2019:4). Durch die Schaffung eines attraktiven Bildungsangebots ermöglichte die Stiftung in kürzester Zeit die Profilierung der alternden Industriestadt Heilbronn als zukunftsfähige „Wissensstadt“.

Die auf Heilbronn fokussierte Verortung der stifterischen Aktivitäten der DSS lässt sich in der Verbundenheit zwischen dem Stifter Dieter Schwarz bzw. seiner Unternehmensgruppe und der Region festmachen. Die Specerei und Südfrüchte Handlung Lidl & Cie hat ihren Ursprung in der Heilbronner Innenstadt, die mit der Beteiligung von Josef Schwarz 1930 zur Lidl und Schwarz KG wurde und dann als regionaler Lebensmittelgroßhandel fungierte. Dieter Schwarz übernahm 1977 die Unternehmensleitung von seinem Vater und baute die Firma zur Schwarz Gruppe auf (Kühn und Salden, 2017). Laut eigenen Angaben beschäftigt die Schwarz Gruppe derzeit 575 000 Mitarbeiter:innen in allen Unternehmenssparten und weltweit existieren 13 900 Lidl- und Kaufland-Filialen (Schwarz Gruppe, 2024). Als eine international führende Handelsgruppe ist das Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm als größte Arbeitgeberin in der Region besonders stark in Heilbronn-Franken integriert. Dieter Schwarz lebt in Heilbronn.

Die DSS wurde 1999 als gemeinnützige GmbH von ihrem Namensgeber ins Leben gerufen. Ihre genaue Position innerhalb der Schwarz Gruppe ist für Außenstehende nicht nachvollziehbar: Trautvetter et al. stellen in ihren Recherchen zur Eigentumsstruktur der Unternehmensgruppe, die ein vielschichtiges Netz aus KGs und GmbHs sowie mehrere privatnützige Stiftungen und gGmbHs umfasst, eine außergewöhnliche Komplexität fest (Trautvetter et al., 2018:41). Es geht jedoch daraus hervor, dass sich das Stiftungsvermögen der als Dieter Schwarz Stiftung auftretenden gGmbH aus den Gewinnausschüttungen der Unternehmensgruppe speist. Laut Geschäftsbericht beläuft sich der Umsatz der Schwarz Gruppe 2023/2024 auf 167,2 Milliarden Euro (Schwarz Gruppe, 2024). Grundsätzlich verzichtet die DSS auf eine Bezifferung ihrer Zuwendungshöhen; so kann mangels Auskunftspflichten nur gemutmaßt werden, wieviel Geld die Stiftung tatsächlich in die Stadt Heilbronn investiert. Hinweise bieten lediglich einzelne Medienbeiträge zu spezifischen Spendenaktivitäten. Glückler und Suarsana greifen dementsprechend in ihren Arbeiten zum philanthropischen Feld der Region Heilbronn-Franken auf Medienanalysen zurück. Dabei sticht der Förderbereich der Bildung besonders heraus, der in Bezug zur größten regionalen Stiftung steht, die entsprechend einer Medienanalyse zwischen 2004 und 2011 knappe 60 Millionen Euro stiftete (Glückler und Suarsana, 2022:191). Um die Aussagen über das philanthropische Feld in der Region nicht zu verzerren, nehmen die Autor:innen die ermittelten Zuwendungen dieser größten Stiftung zum Teil aus ihren Analysen heraus (Glückler und Suarsana, 2014:212). Laut Angaben der Lokalzeitung Heilbronner Stimme würden die jährlichen städtischen Ausgaben von ca. 50 Millionen Euro von der DSS regelmäßig überschritten, „in manchen Jahren [um] ein Vielfaches“ (Gleichauf, 2022).

Gemäß dem Stiftergrundsatz „Bildung ist unser wichtigster Rohstoff“ (DSS, 2019:4) strebt die DSS durch Bildungsförderung eine Steigerung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit in der Region an und begrenzt ihre Förderung aus diesem Grund auf technologisch-managementwissenschaftliche Bildungsangebote. In der nördlichen Innenstadt Heilbronns materialisiert sich dieser Grundsatz in Folge des lokalen philanthropischen Engagements der DSS besonders deutlich. Durch die Stiftung wurde der Bau des Bildungscampus Heilbronn aufgenommen, der 2011 eröffnet wurde und seither kontinuierlich um neue Institute und Flächen ergänzt wird. Derzeit beherbergt der Bildungscampus auf einem ca. 5 ha großen Gelände 7500 Studierende und 15 private und öffentliche Bildungsinstitutionen, die Angebote von der Primärbildung bis zur Gründungsberatung bereitstellen. Besondere Aufmerksamkeit erregte 2018 die Errichtung eines neuen Außenstandorts der Technischen Universität München (TUM) auf dem Campus, der sich sowohl durch eine in Deutschland bisher einzigartige länderübergreifende Kooperation als auch durch den Umfang der Förderung auszeichnet, in deren Rahmen 20 Stiftungsprofessuren auf Lebenszeit gestellt wurden (Herrmann 2020:31). Durch die jüngste Kooperation gelingt der DSS jedoch eine weitere Neuerung. Mit der Etablierung eines Heilbronn-ETH Zürich Centers fördert die DSS eine Kooperation des Bildungscampus mit der ETH Zürich, die unter anderem 20 Professuren auf Lebenszeit beinhaltet und den Fokus auf digitale Transformation und Datenwissenschaft mit Schwerpunkt künstliche Intelligenz legen soll (DSS, 2023).

Diese Kooperation ist im Kontext der zugesagten Förderung der Stiftung für einen baden-württembergischen „Innovationspark Künstliche Intelligenz“ (IPAI) zu verstehen. In einem Wettbewerbsverfahren der baden-württembergischen Landesregierung zur Standortauswahl für den IPAI konnte sich Heilbronn mit Unterstützung der DSS und der Schwarz Gruppe durchsetzen. Während das Land Baden-Württemberg bis zu 50 Millionen Euro an Steuergeld für das Projekt beisteuert, kommt ein Heilbronner Konsortium bestehend aus Stadt, Stiftung und Schwarz Gruppe für Eigenmittel in mindestens gleicher Höhe auf (Schwarz, 2022).

Über diese selbstgesetzten Förderschwerpunkte übt die Stiftung einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Allokation öffentlicher Gelder aus. So seien die Stadt Heilbronn und das Land Baden-Württemberg „angesichts der enormen privaten Investitionen in den Bildungscampus Heilbronn […] in der Pflicht“ (Herrmann, 2020:142), die angestoßenen Transformationsprozesse weiterhin mit voranzutreiben. Gleichzeitig erweisen sich die Investitionen und initiierten Transformationsprozesse für die Stadt Heilbronn und das Land Baden-Württemberg auch als Gewinn, besonders was die gewünschte „Neuerfindung“ durch die Profilierung als Bildungsstandort, aber auch zukünftige wirtschaftliche Dynamik der Region betrifft.

Entsprechend dieses philanthropischen Engagements der DSS in Heilbronn wird deutlich, dass die DSS im Sinne eines erweiterten demokratisch-legitimierten stadtpolitischen Handlungsrahmens als eine bedeutende Akteurin in Heilbronn zu verstehen ist. Der Bezug zu Philanthrokapitalismus zeichnet sich in der von Bishop und Green hervorgehobenen Charakteristika der gemeinwohlorientierten, technisch-effizienten und reziproken Investitionen ab und mit Verweis auf McGoey (2012) und Adloff und Degens (2017) zeugen die außergewöhnliche Höhe und Frequenz der Zuwendungen sowie die besondere Rolle einer Stifterpersönlichkeit von einem langfristigen und tiefgreifenden Gestaltungswillen.

Auf dieser Grundlage vereinen sich im gemeinnützigen Engagement der DSS charakteristische Merkmale des philanthrokapitalistischen Ethos. Besonders auffällig scheint darin das Ausmaß, die Höhe und Häufigkeit der Investitionen, was sich besonders in den oben erwähnten schnell aufeinander folgenden, jedoch nicht eindeutig bezifferten Großspenden von 2018–2023 zeigt. Die von der Stiftung gezielt betriebene, effizienzorientierte Elitenförderung wird vom expliziten Gedanken der reziproken Investition bestimmt (Restrepo Lopez, 2023). So ist es ein erklärtes Ziel der Stiftung, Fach- und Führungskräfte für die Region Heilbronn-Franken zu generieren, von denen neben regionalen KMUs auch das Unternehmensgeflecht der Schwarz Gruppe profitieren kann. Die klar kommunizierte technologisch-wirtschaftliche Ausrichtung der Bildungsförderung stärkt und prägt dabei die städtische Standortpolitik ebenso wie die Schwarz Gruppe selbst, die sich mit der 2023 etablierten Unternehmenssparte Schwarz Digits auch auf die neuesten Entwicklungen Heilbronns als KI-Standort bezieht.

Seit der Eröffnung des Bildungscampus 2011 scheint die Bildungsförderung der DSS besonders öffentlich wahrnehmbar. Wiederholt ruft die Höhe von Förderzuwendungen und Partikularität der Kooperationen besondere Aufmerksamkeit nicht nur in der lokalen Öffentlichkeit hervor. So spricht Präsident Emeritus der TU München Wolfgang Herrmann in Bezug auf den neuen Heilbronner Außenstandort von der „größte[n] Stiftungszuwendung in der Geschichte der deutschen Universitäten“ (Hermann, 2020:31). Ähnliches gilt für die Kooperation mit der ETH Zürich. So spekuliert die NZZ, dass es sich bei der Ansiedlung der ETH Zürich in Heilbronn um die „mit Abstand größte[n] Zuwendung, die alle Schweizer Hochschulen und Universitäten je von Privaten erhalten haben“ (Ochs et al., 2023) handelt. Durch den Einblick des Handelsanzeigers auf den Fördervertrag zwischen der DSS und der ETH Zürich kann ein langfristiges und außergewöhnlich hohes Fördervolumen von insgesamt ca. 600 Millionen Franken (ca. 638 Millionen Euro) konkret beziffert werden (Kowalsky, 2024). Angesichts solcher Reaktionen auf die Stiftungsaktivitäten der DSS in Heilbronn wird deutlich, dass nicht nur national, sondern auch international das philanthropische Engagement der DSS als Alleinstellungsmerkmal in diesem Förderbereich wahrgenommen wird.

Nicht zuletzt scheint auch die oft hervorgehobene Rolle des Stifters Dieter Schwarz als local champion charakteristisch für den Philanthrokapitalismus. Der tiefgreifende Transformationsprozess Heilbronns hin zu einem wettbewerbsfähigen Wissenschaftsstandort und KI-Zentrum, das attraktive Bildungs- und Arbeitsangebote für Bewohner:innen bereitstellt, wäre ohne den Gestaltungswillen und die Ressourcen ihres Stifters undenkbar.

Wie diese als philanthrokapitalistisch verstandenen Stiftungsaktivitäten der DSS jedoch lokal wahrgenommen und welche charakteristischen Merkmale des Philanthrokapitalismus dabei herausgestellt werden, wird in der folgenden Analyse dargestellt. Mit Hilfe der Perspektiven von Bewohner:innen Heilbronns und Umgebung werden Fragen nach Machtverhältnissen zwischen Stadt und Stifter bzw. Stiftung aufgeworfen. Dies eröffnet neue Einblicke in die Diskussion, da bisher das Wissen und Positionen von Bewohner:innen in der öffentlichen und auch wissenschaftlichen Debatte kaum berücksichtigt werden.

Für viele Bewohner:innen ist Dieter Schwarz eine bekannte und vertraute Figur, obwohl die Wenigsten ihn schon einmal gesehen oder erlebt haben. Trotzdem zirkulieren Geschichten, Mythen, Meinungen und Fakten in der Bewohner:innenschaft, die sowohl die Person Dieter Schwarz, das Unternehmenskonstrukt der Schwarz Gruppe sowie die DSS in ein Verhältnis zur Stadt und deren Entwicklung setzen. Mit Hilfe von drei unterschiedlichen Quellen- und Raumbezügen trianguliert dieser Beitrag das Wissen städtischer Bewohner:innen Heilbronns und Umgebung und diskutiert die darin herausgestellten Dimensionen des Verhältnisses zwischen Stadt und Stiftung. Der analytische Fokus richtet sich dabei besonders auf die Wahrnehmung und Wirkung der als philanthrokapitalistisch bezeichneten Mechanismen aus Sicht von Bewohner:innen.

Empirisch bezieht sich dieses Vorgehen zum einen auf den digitalen Raum und wie auf Basis von Memes, die über die Plattform Instagram verbreitet werden, Stadtentwicklung in Heilbronn popkulturell kommentiert wird. Hierfür werden exemplarisch einige Memes des Kanals @heilbronnmemes zur visuell-inhaltlichen Analyse herangezogen. Zum anderen greift der Beitrag Audiospuren aus dem öffentlichen Raum auf, die im Rahmen eines SWR-Rechercheprojektes auf dem Heilbronner Kiliansplatz als Hörstationen installiert wurden (Schlonski, 2022). Aus der geloopten Audiocollage extrahiert die Untersuchung die Eindrücke und Kommentare der Passant:innen in Bezug zu aktuellen städtischen Diskursen und Praktiken im Verhältnis zur DSS und diskutiert diese. Abschließend stützt sich der Beitrag auf vier geführte Interviews mit fünf zivilgesellschaftlich engagierten Bewohner:innen aus und um Heilbronn. Hierfür wurde eine Interview-Kartierungsmethode angewendet, die es ermöglicht, visuelle und verbale Ergebnisse „place-based“ zu analysieren. Ziel ist es zu untersuchen, welches Wissen in der Bevölkerung über das Verhältnis zwischen Stadt und Stiftung kursiert und wie es bewertet wird. Zur Einordnung der subjektiven Deutungen wird die folgende Analyse mit Hilfe von Quellen und lokaler Berichterstattung ergänzt und kontextualisiert.

4.1 „Eine Schule hier, eine Uni da, ein Studentenwohnheim dort … “ Kritische Perspektiven aus Social Media auf das Verhältnis zwischen DSS und Stadt

Internet-Memes gelten als integraler Bestandteil sogenannter partizipativer digitaler Kommunikation (Shifman, 2014:41). Sie zeichnen sich durch die visuelle Aneignung, Vervielfältigung und (Wieder)Verwendung popkultureller oder alltäglicher Bezüge aus, die intertextuell mit ironischem Unterton in neue Kontexte gesetzt oder an bestimmte aktuelle Themen angepasst werden. Aufgrund ihres verspielten Charakters werden Internet-Memes in ihrer politischen, künstlerischen oder affektiven Wirkkraft häufig unterschätzt. Murru und Vicari stellen jedoch die Bedeutung von sogenannten „mundane memetics“ (Murru und Vicari, 2021:2423) in den Fokus, indem sie Memes als Bestandteil politischer Kultur verstehen. Das alltägliche ironische, humoristische Machen, Verbreiten, Rezipieren, Teilen und Kommentieren von Memes bezeichnen sie als „silly citizenship“ (Murru und Vicari, 2021:2426), das sich dadurch auszeichnet, dass es sich nicht langfristig für Effekte einer Beeinflussung politischer Entscheidungsprozesse interessiert, sondern sich vielmehr unterhaltend-performativ diskursiv in gesellschaftliche Debatten einmischt (Murru und Vicari, 2021:2427).

Mit Bezug auf Murru und Vicaris Interpretation von „silly citizenship“ fokussiert dieser Artikel ausgewählte Memes des Instagramkontos „heilbronnmemes“. Dieses Konto bezeichnet sich selbst als „die größte City-Meme page im Umland“ von Heilbronn und verfügt über 21 200 Follower. Im Gegensatz zu anderen Heilbronn-Meme-Konten weist dieses Konto eine regelmäßige memetische Bearbeitung des Engagements von Dieter Schwarz bzw. der DSS in der Stadt Heilbronn auf. Dafür kreiert der:die anonym:e Kontobetreiber:in Memes in Form von sogenannten Bild-Makros, die aus einer collageartigen Zusammensetzung von visuellem und textlichem Inhalt bestehen. Die alltagspolitischen Beobachtungen zum Verhältnis zwischen der Stadt Heilbronn und namentlich Dieter Schwarz werden dabei auf Basis von im Netz bereits zahlreich kursierender Bildgrundlagen kommentiert.

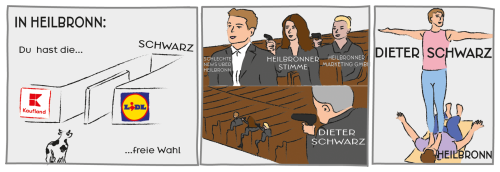

Mit Blick auf ein kleines Sample von sechs Bild-Makros, die zwischen Juni 2020 und Dezember 2021 gepostet und von 1300 bis über 2600 Personen geliked wurden (Abb. 1 und 2), sollen im Folgenden die Machtverhältnisse, wie sie aus dem kontextspezifischen Alltag in Heilbronn wahrgenommen und medial intertextuell kritisch kommentiert werden, aufgezeigt werden. Die exemplarische Auswahl repräsentiert darin sechs unterschiedliche Dimensionen des Verhältnisses zwischen Stadt und Dieter Schwarz (Stiftung).

Die abgebildeten, nachgezeichneten Memes haben gemeinsam, dass sie das Verhältnis zwischen der Stadt Heilbronn bzw. der Bewohner:innen und Dieter Schwarz als dichotomes Abhängigkeitsverhältnis darstellen. Abbildung 1 visualisiert dabei Abhängigkeiten, welche einen positiven Effekt für die Stadt mit sich bringen.

Abb. 1Visualisierung urbaner Machtverhältnisse: Dieter Schwarz und positive Effekte für Heilbronn. Quelle: Instagram: @heilbronnmemes. Design: Malina Niemann.

Heilbronn wird als Lokomotive, als Kind und als Homer Simpson dargestellt, während namentlich Dieter Schwarz hingegen als Zugpferd, Mutter und als Hilfsgelder im Rücken auftritt. Die Positionierung der Rollen sowie das Handeln im Bild machen deutlich, dass die Rolle des Dieter Schwarz diejenige ist, die Heilbronn voranbringt, über Wasser hält und schön aussehen lässt. Darin verbergen sich Dimensionen von Abhängigkeiten, welche zur Wirtschaftskraft, Aufwertung bzw. positiven Imagebildung sowie finanziellen Situation der Stadt beitragen. Wie in Memes üblich, wird dabei bildlich mit Kontrasten gearbeitet: Eine kleine Spielzeuglok personifiziert Dieter Schwarz, die eine massive Dampflok als die gesamte Stadt Heilbronn antreibt. Das absurde Stärkeverhältnis zwischen beiden deutet bereits auf ungleiche Machtverhältnisse hin, in der eine Einzelperson mehr Leistung aufbringen kann als eine gesamte Stadt. Die Universitätsstadt Heilbronn am sicheren Beckenrand symbolisiert, wie Dieter Schwarz die Stadt in eine privilegierte (wirtschaftliche) Position bringt. Das Motiv der finanziellen Abhängigkeit der Stadt zeigt sich im positiven Imagewandel der Stadt, der mit den Investitionen und Aufwertungsprojekten von Dieter Schwarz in Verbindung gebracht wird. Dieter Schwarz taucht in allen Memes personifiziert in der Rolle des „Retters“ auf.

Abb. 2Visualisierung urbaner Machtverhältnisse: Dieter Schwarz und alltägliche Machtverhältnisse in Heilbronn. Quelle: Instagram: @heilbronnmemes. Design: Malina Niemann.

Während die „positiven“ Effekte der Abhängigkeit hier kritisch und überspitzt dargestellt werden, bezieht sich Abb. 2 auf eher alltägliche Machtverhältnisse in der Stadt Heilbronn. Dabei stehen in allen drei Memes „negative“ Dynamiken in der Stadt im Vordergrund, für die Dieter Schwarz verantwortlich gemacht wird. Hier steht im Fokus, wie die Stadt Heilbronn in ihrer Struktur, aber auch ihre Bewohner:innen sowie lokale Medien in Abhängigkeitsverhältnisse eingebunden sind und dadurch in ihren Entscheidungen und ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt werden.

Stellvertretend für die Bewohner:innen deutet die Illustration die unternehmerische Dominanz der Schwarz Gruppe in Heilbronn an. Mit der Darstellung, in der alle Wege zu „Schwarz“ führen, zeigen sich ökonomische Abhängigkeiten von Angeboten der Schwarz Gruppe, die den Alltag von Heilbronner:innen prägen. Im zweiten Post werden Abhängigkeitsverhältnisse als eine „assassination chain“ dargestellt. Am oberen Ende der Kette des Bedrohungsszenarios wird die machtvollste Position Dieter Schwarz zugeschrieben, welcher aus der Ferne die Medienlandschaft und Imagebildung der Stadt kontrolliert. Stadtpolitische Akteure sowie lokale Medien werden als Kollaborateure portraitiert, die unter dem Druck von Dieter Schwarz agieren. Der dritte Post bezieht sich wieder auf die gesamte Stadt Heilbronn, die am Boden liegt und von Dieter Schwarz ertragen wird, das Spiel aber mitspielt. Die Caption betitelt den Post mit „eine Schule hier, eine Uni da, ein Studentenwohnheim dort… “. Zusammen mit der bildlichen Darstellung vermittelt das den Eindruck, dass Heilbronn von den strukturellen Aktivitäten Dieter Schwarz` erdrückt wird.

Die drei Memes der Abb. 2 repräsentieren damit eine vermeintliche Alternativlosigkeit, stellen die unabhängige Berichterstattung in Frage und zentrieren die Dominanz des Akteurs Dieter Schwarz, welche das vermeintliche Abhängigkeitsverhältnis zwischen Stadt und Stifter prägen.

Als Akt des „silly citizenship“ werden in den Memes so absurde Machtverhältnisse zwischen Stadt und Stifter personifizierend dargestellt. Bosworth verweist auf die Qualität von Memes, Absurdität als Methode einzusetzen, um ambivalente politische Gefühle zu erzeugen (Bosworth, 2022:368). Über lokale Erfahrungen und Diskurse knüpfen Abb. 1 und 2 an einen kollektiven, lokalen Wissensbestand der Betrachter:innen an und mobilisieren dabei gleichzeitig widersprüchlich-dichotome politische Positionen.

4.2 „Den kritischen Gedanken habe ich dabei unbedingt auch […], dass die Wissenschaft frei von zu vielen Einflüssen der Wirtschaft ist“ – Stimmen von Passant:innen

Auch Passant:innen, die am Heilbronner Kiliansplatz der Journalistin Katja Schlonski im Rahmen des Stadtrechercheprojekts Youtopia zum Anlass der 25. baden-württembergischen Theatertage im Juni 2022 Fragen zum Leben, Arbeiten, zur Gesellschaft und zum Klimawandel in Heilbronn Rede und Antwort standen, gehen auf die Bedeutung von Dieter Schwarz für diese Themen in der Stadt ein (Schlonski, 2022). In sechs Audiocollagen (AC) stellen von über 1000 anonymen Äußerungen 20 Aussagen direkte Bezüge zu Dieter Schwarz, bzw. der DSS oder Schwarz Gruppe und dem Verhältnis zur Stadtentwicklung Heilbronns her. Dabei werfen sie generell ähnliche Thematiken auf, wie es bereits die Memes für den virtuellen Raum tun.

Dies betrifft zum einen das Narrativ um die Chancen, das Potential der Aufwertung und die Dynamik, die sich durch das Engagement des Stifters, der Stiftung bzw. der Schwarz Gruppe ergibt. Gleichzeitig wird dieses aber auch als alternativlos empfunden:

Also die Stadt Heilbronn hat mit dem, was über die Dieter Schwarz Stiftung in die Stadt reinkommt, einzigartige Chancen. Die Alternative wäre, dass wir es nicht hätten. (AC 3)

Zum anderen werden Abhängigkeitsverhältnisse und Demokratiedefizite angesprochen; nicht nur in Bezug zu stadtpolitischen Entscheidungsfindungen als solche, sondern auch im Rahmen der damit einhergehenden Bildungspolitik, die sich zum einen auf Eliteförderung und private Bildung spezialisiert und zum anderen spezifisch auf naturwissenschaftlich-technisch-wirtschaftliche Bereiche fokussiert:

Das ist natürlich die Ambivalenz. Einerseits haben wir einen Milliardär, der sehr viel Geld in die Stadt steckt, der sehr viel Gutes auch tut. Das möchte ich gar nicht infrage stellen. Aber gleichzeitig macht man sich dann eben abhängig von jemandem, der aufgrund seiner ökonomischen Potenz in der Lage ist, Dinge zu entscheiden, die demokratisch entschieden werden sollten. (AC 3)

Diese Idee, sich als Wissenschaftsstadt zu inszenieren, finde ich schön, stimme ich absolut zu. Nur gleichzeitig wird Wissen dann auf ökonomisches Wissen reduziert und auf Verwertbarkeit reduziert. Und damit habe ich auch meine Probleme. Die Geisteswissenschaften leiden natürlich darunter. (AC 3)

Daran schließen sich Positionen an, welche gesellschaftliche Konsequenzen einer zunehmenden Spaltung und Ungleichheit in der Stadt in Zukunft vermuten:

Alles ist Richtung Produktivität ausgerichtet […] jetzt geht es halt durch den KI-Park der gebaut wird, geht's halt krass in die Richtung IT, hochpreisig alles, Oberschicht. Wir haben ganz viele neue Bildung für die Oberschicht. Wir brauchen da auch einfach mehr für die Mittelschicht einfach, ich glaub das geht da verloren grade. (AC 2)

Da sehe ich schon auch ein Problem für die öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, die von der Ausstattung her dann mit einer Schwarz Schule nicht mithalten können. (AC 1)

Die hier zitierten Audiocollage-Beiträge ergänzen die in den Memes angesprochenen kritischen Machtverhältnisse zwischen Stadt und Stiftung, indem sie an Aspekte der scheinbaren Unausweichlichkeit der Angebote der DSS und dem wahrgenommenen Machtgefälle zwischen Stadt und Stifter anknüpfen. Neben der Frage nach der demokratischen Entscheidungsprozessen thematisieren die Passant:innen den technisch-unternehmerischen Fokus sowohl mit Blick auf Elitenförderung sowie hinsichtlich der Konsequenzen der Bildungsgerechtigkeit. Im Gegensatz zu der überzogenen und karikierten Darstellung in den Bild-Makros weisen die Aussagen eine sprachlich-emotionale Dimension auf, in der „befürchtet“ wird, „zwiespältige Gefühle“ geäußert werden und „Sorgen“ aufkommen und das obwohl die Grundtendenz der Veränderung in der Stadt durch Stiftungstätigkeiten generell willkommen und gutgeheißen wird. Keine absolute Kritik, weder an Dieter Schwarz, der DSS, Schwarz Gruppe noch an der Stadtpolitik wird hier laut.

4.3 „Das ist auf jeden Fall auch Dieter Schwarz und da unten, das ist alles Dieter Schwarz“ – Der Versuch der Verortung von „Dieter Schwarz“ in Heilbronn durch zivilgesellschaftliche Akteure in der Stadt

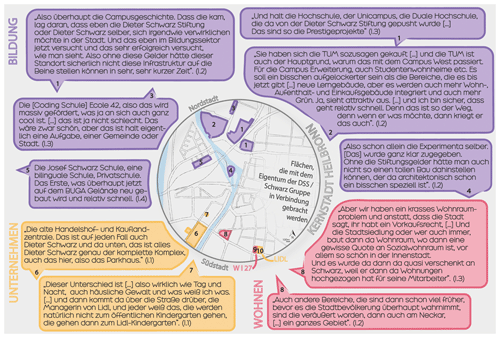

In vier unterschiedlichen Kartierungsinterviews diskutierten fünf Interviewpartner:innen den Einfluss der Dieter Schwarz Stiftung auf die Stadtentwicklung Heilbronns. Alle Interviewpartner:innen engagieren sich persönlich im Stadtteil, organisiert in Vereinen oder Initiativen stadtpolitisch in Heilbronn und Umgebung. Während der Interviews verorteten die Interviewpartner:innen Projekte, Aktivitäten und Standorte der DSS und des Unternehmensgeflechts der Schwarz Gruppe in und um Heilbronn. Dafür kennzeichneten sie mit Markern bestimmte Flächen in der Stadt, kommentierten diese und ergänzten sie mit lokalen Einschätzungen hinsichtlich ihrer Bedeutung. Inhaltlich greifen die Interviewpartner:innen dabei ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte auf, die sie explizit oder implizit mit dem Wandel der Stadt Heilbronn durch Dieter Schwarz in Verbindung bringen. Die Karte in Abb. 3 ist lediglich ein Teilergebnis dieser partizipativen Kartierung, da sie sich nur auf Entwicklungen und Dynamiken in der Kernstadt Heilbronn bezieht und Standorte herausstellt, die explizit mit dem Eigentum der DSS, bzw. der Schwarz Gruppe bzw. Dieter Schwarz in Verbindung gebracht werden.1

Folgende Kartierung verortet dementsprechend einige der herausgestellten Aktivitäten von „Dieter Schwarz“ in der Kernstadt Heilbronn und visualisiert die darin räumlich verankerten stadtpolitischen Erzählungen der Interviewpartner:innen. Dabei unterscheidet die Kartierung farblich zwischen unterschiedlichen Arten der Aktivitäten, die zum einen der DSS (lila), dem Lebensmittelhandel LIDL/Kaufland (gelb) und dem Segment Schwarz Immobilien (rot) zugeschrieben werden. Eine Analyse der Machtverhältnisse zwischen Stadt und Stifter hinsichtlich der räumlich-visuellen Dimensionen der Kartierung sowie der inhaltlichen Auseinandersetzungen mit diesen Verankerungen schließt daran an.

Abb. 3Kommentierte Verortungen von Dieter Schwarz/der DSS/der Schwarz Gruppe in der Kernstadt Heilbronn. Quelle: Eigene Darstellung. Design: Malina Niemann, Katharina Schmidt.

4.3.1 Partizipative Verortung von „Dieter Schwarz“ in der Kernstadt Heilbronn

Visuell ist zunächst eine deutliche räumliche Präsenz der DSS sowie der Schwarz Gruppe in der Kernstadt festzuhalten. Die Stiftungsaktivitäten (lila) konzentrieren sich dabei vor allem auf die nördliche Innenstadt wohingegen die südliche Innenstadt stärker von unternehmerischen Aktivitäten der Schwarz Gruppe (rot und gelb) geprägt zu sein scheint. Die gelben Flächen verorten das unternehmerische Kerngeschäft von LIDL & Schwarz mit den Standorten der ehemaligen Handelshof- bzw. Kauflandzentrale sowie der LIDL-Filiale, die schon seit Jahrzehnten in der Südstadt Heilbronns verankert sind.

Besonders die bildungs- und wohnzentrierten, also lila und rot markierten Flächen markieren die jüngeren Aktivitäten der DSS und der Schwarz Gruppe in der Stadt. Alle lila Flächen werden mit den Stiftungsaktivitäten der DSS in Verbindung gebracht und umfassen alle Bildungseinrichtungen entlang der Bildungskette vom Kindergarten über Universität bis hin zu Unternehmensgründungsförderung. Die Erweiterung des Bildungscampus um den 8 ha großen zukünftigen Campus West stellt darin die neueste Entwicklung dar. Neben der Ausweitung des Angebots der TUM um zehn weitere Professuren auf Lebenszeit (DSS, 2022b) sowie die Etablierung eines Außencampus der ETH Zürich mit weiteren 20 Professuren (DSS, 2023) soll im Zuge der Entwicklung des Campus West ein nachhaltiges Campus-Stadtquartier entstehen. Dieses soll Heilbronn weiterhin städtebaulich aufwerten und sämtlichen Bürger:innen als Erholungsraum offen stehen, indem neben Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie studentischem Wohnen auch Aufenthaltsqualität und Einkaufsmöglichkeiten geschaffen werden (DSS, 2022a; Ochs, 2022).

Die beiden rot markierten Flächen, welche auf das Engagement des Segments Schwarz Immobilien zurückzuführen sind, sind wiederum nicht losgelöst von Stiftungsaktivitäten der DSS oder unternehmerischen Entwicklungen der Schwarz Gruppe zu verstehen. Der 2020 fertig gestellte Wohnraum der Immobilie W|27 ist dezidiert nur für Studierende und Mitarbeitende des Bildungscampus zugänglich (W|27, 2023) und auch das Rosenberg Quartier richtet sein Angebot sowohl preislich, als auch in Ausstattung und Annehmlichkeiten (Textil- und Postservice etc.) explizit auf die Bedürfnisse von Mitarbeiter:innen, Studierenden und Gästen der Schwarz Gruppe aus (Schwarz Gruppe, 2022).

Deutlich wird in diesem Zusammenspiel der unterschiedlichen Segmente, dass die markierten Flächen in der Karte bei genauerem Hinsehen bei Weitem nicht als homogen verstanden werden können, sondern mindestens eine rot, gelb, lila Schraffierung erfahren müssten. Genau dieses Zusammenspiel und die Verflechtungen der Schwarz Gruppe, Dieter Schwarz und der DSS mit aktuellen Dynamiken der Stadtentwicklung werden in den Kartierungsinterviews besonders herausgestellt und erfahren ambivalente Deutungen.

4.3.2 Ortsbezogene Narrative zum Wirken von „Dieter Schwarz“ in der Kernstadt Heilbronn

Alle Interviewten (I.1, I.2, I.3, I.4, I.5) sind sich einig, dass die Präsenz und das Engagement Dieter Schwarz' die Stadtentwicklung Heilbronns bereits nachhaltig beeinflusst hat und dies auch in Zukunft tun wird. Die vermeintliche „Neuerfindung“ der Stadt wird von den Interviewten jedoch unterschiedlich bewertet und hinsichtlich ihrer demokratischen und gerechten Entwicklung in Relation zum Einfluss der DSS bzw. der Schwarz Gruppe kritisch gedeutet.

In den Kommentaren in Abb. 3 klingen diesbezüglich bereits erste Interpretationen an, welche die baulich-physische Veränderung der Stadt vor allem hinsichtlich ihres schnellen Wandels herausstellen und dies mit Machtverhältnissen in der Stadt in Verbindung bringen, in denen die Person und die finanziellen Ressourcen des Dieter Schwarz eine dominante Position einnehmen. Dieses Verhältnis wird aber nicht notwendigerweise als problematisch eingeschätzt. Zwei Interviewpartner:innen teilen die Einschätzung, dass „die absolute Mehrheit absolut begeistert davon [ist]. Also die sagen ‚Cool, dass Dieter Schwarz oder die Schwarz Stiftung das Geld nutzt, um Heilbronn so krass nach vorne zu bringen‘“ (I.3). Gleichzeitig gebe es jedoch auch

Neider […] die haben Angst davor, dass es irgendwann mal ‚Schwarzbronn‘ gibt. Dass er [Dieter Schwarz] einfach dann ne ganze Stadt dominiert und in gewisser Weise wird er natürlich auch ein paar Fäden ziehen im Hintergrund. Aber er setzt sein Geld gut ein und investiert es nicht in irgendeinen scheiß Fußballverein. […] Also das ist top nachhaltig (I.1).

Jedoch verweisen alle Interviewpartner:innen sprachlich immer wieder auf vermeintliche Ungereimtheiten im Prozess der Stadtentwicklung, seien es die „Fäden im Hintergrund“, die als „gekauft“ bezeichnete Präsenz der TUM in Heilbronn, die mutmaßliche Unterordnung der Stadtverwaltung dem Willen des Stifters („wenn er was will, dann kriegt er es auch“) oder Grundstücke, die vermeintlich „verschenkt“ wurden (I.2, I.1, I.3). Hier werden Machtverhältnisse in der Stadt angesprochen, die auch deutlich als Gefahr für repräsentativ-demokratische Prozesse in der Stadt wahrgenommen werden. So schätzt ein:e Interviewpartner:in die aktuellen Dynamiken in Heilbronn als „Riesengewinn für die Stadt“ ein,

aber es ist halt ein Blickwinkel. Also es ist kein demokratischer Prozess, oder man kann da nicht eingreifen und sagen ‚Halt‘. Das scheint für alle immer schon vorbestimmt und fertig zu sein, wie das im Gemeinderat im Einzelnen diskutiert wurde. Man kann es ja ziemlich lange nicht verfolgen, weil es sicherlich hinter verschlossenen Türen passiert. Dann ist es eigentlich schon beschlossene Sache (I.2).

Dieses Misstrauen der Befragten gegenüber dem politischen Einfluss des philanthropischen Engagements von Dieter Schwarz bzw. der DSS, aber auch der Investitionen und Aktivitäten der Schwarz Gruppe auf die Stadtentwicklung Heilbronns begründet sich nicht lediglich mit Verweis auf mediale und lokale Narrative, sondern in einer grundlegenden intransparenten Handhabe der Vorgänge und Vorgehensweisen in der Stadt. Dies liegt zum einen am Grundsatz der Stiftung und des Stifters, in der über Geld nicht gesprochen wird und somit keinerlei Zahlen veröffentlicht werden, welche den Umfang der Investitionen in die Projekte der Stiftung oder in die Stadt nachvollziehbar machen würden – „Zahlen zu nennen halte [er] für Angeberei“ (Ochs et al., 2023). Es betrifft aber auch die Unzugänglichkeit von Informationen von öffentlicher Seite. Nach Kronmüller verlaufen öffentliche Anfragen über Informationen bezüglich Grundstücksverkäufen an die Schwarz Gruppe, Vergabeverfahren des KI-Parks oder der Ansiedlung der TUM in Heilbronn sowohl auf Stadt- als auch auf Landesebene ergebnislos, da diese als geheim bzw. nicht öffentlich eingestuft werden (Kronmüller, 2022). Die Überprüfung mutmaßlicher Ungereimtheiten im Stadtentwicklungsprozess ist somit nicht möglich und das tatsächliche Verhältnis zwischen Stadt und Stifter bleibt nicht nachvollziehbar. Fest steht nur, wie es der ehemalige Präsident der TUM formulierte, dass „saumäßig viel Geld“ (Mayr, 2018) eine Rolle dabei spielt.

Neben dem grundlegenden Wandel von Besitzverhältnissen, der flächenmäßigen Ausbreitung der Schwarz Gruppe unter anderem in der Kernstadt Heilbronns und deren architektonisch-ästhetischen Aufwertung gehen die Interviewten aber auch auf die gesellschaftlichen Konsequenzen der zunehmenden „Neuerfindung“ der Stadt Heilbronn mit Hilfe des Stifters ein. Dies bezieht sich unter anderem auf den Kontrast zwischen der stifterischen Vision für die Stadt als Wissensstadt und der ansässigen Bevölkerung:

Aus Stadtlogik und aus Bürgermeisterlogik ist ja auch cool, weil man hat eine Uni auf einmal, man hat Prestigegewinn, man hat junge Leute, die kommen, das ist ja nicht schlecht. Es führt halt nur dazu, dass der Kontrast zwischen den Menschen, die schon ewig hier sind, also die, die hier so wohnen [zeigt auf Südstadt] oder hier [zeigt auf Nordstadt] zunimmt (I.3).

Neben dem Zuzug von Studierenden und Wissenschaftler:innen sind es aber gerade auch die Bedürfnisse und Ansprüche von Mitarbeitenden der Schwarz Gruppe des mittleren und oberen Managements, welche über die Angebote der Schwarz Gruppe exklusiven Zugang zu Wohnraum und Infrastruktur sowie Vergünstigungen erhalten. So verweist ein:e Interviewpartner:in neben steigenden Mieten auf soziale Disparitäten schon in der Kinderbetreuung, da öffentliche Einrichtungen mit dem Angebot und den Löhnen z.B. in Betriebskindergärten nicht mithalten könnten und es hier früh zu sozialen Spaltungen komme. Des Weiteren wird immer wieder die Josef Schwarz Privatschule angeführt, welche ein exklusives Bildungsmodell repräsentiert, das sich nicht alle Heilbronner:innen leisten könnten (I.1, I.2, I.3, I.4, I.5). Dass es sich hierbei nicht um einen sozialpolitischen side effect handelt, sondern um eine grundlegende Strategie, betont Dieter Schwarz selbst bereits 2005 in einem Interview: „Das Sozialste, was ich tun kann, ist, durch entsprechende Bildungsmaßnahmen die Leistungsfähigkeit der Bürger zu stärken und die Elitebildung zu fördern“ (Brück, 2005).

Wenn wie nach Anheier (2003) und Adloff (2014) Stiftungsdynamiken als eine Art Seismograph für Neujustierungen der Beziehungen zwischen privat und öffentlich verstanden werden können, stellt sich die Frage welche Neujustierungen die aktuellen Stiftungsdynamiken in der Stadt Heilbronn hervorbringen. Die empirischen Analysen verweisen diesbezüglich auf ein als ungleich wahrgenommenes Verhältnis zwischen Stadt und Stiftung bzw. öffentlichen und privaten Interessen und stellen dabei auf zentrale Merkmale philanthrokapitalistischer Dynamiken ab.

Die von der Stadt Heilbronn und der DSS gemeinsam verfolgte Vision einer Wissensstadt wird damit im empirischen Material nicht nur von Wettbewerbs- und Technologieorientierung sowie Elitenbildung geprägt, sondern auch von außergewöhnlich hoher und häufiger Förderung sowie der Dominanz einer Stifterpersönlichkeit beeinflusst identifiziert. Das Stiftungsengagement der DSS wird so als entscheidend für die „Neuerfindung“ der Stadt Heilbronn interpretiert und die Stiftung selbst als stadtpolitische Akteurin wahrgenommen. An dieser Stelle treffen Ansprüche einer repräsentativ-demokratischen Stadtgestaltung auf den erweiterten Handlungsrahmen politischer Akteurskonstellationen. Ganz im Sinne der janusköpfigen Metapher Swyngedouws (2005) zu heterogenen Regierungszusammenschlüssen wird hier die Widersprüchlichkeit des legitimen Einflusses einer einzelnen unternehmerischen Stiftung auf kommunalpolitische Strukturen und städtische Entwicklungen deutlich.

Sowohl Mayer (2007), Adloff und Degens (2017) als auch Swyngedouw (2005) verweisen in diesem Zusammenhang auf die dem Modell des Philanthrokapitalismus inhärente Gefahr, aus der politischen Beteiligung heraus – gerade im Kontext starker finanz- bzw. ressourcenbasierter Machtgefälle – entpolitisierende Effekte zu generieren. „Die Entpolitisierung sozialer Probleme, die Fixierung auf unternehmerisch-technische Lösungen, die Stärkung von Wettbewerb statt Kooperation und die weiterhin elitäre Bestimmung der Zielsetzungen lassen […] Heilsversprechungen mehr als zweifelhaft erscheinen“ (Adloff und Degens, 2017:53).

Im Falle Heilbronns zeigt sich diese Gefahrenwahrnehmung in Form von ambivalenten Gefühlen der Bewohner:innen. So fällt auf, dass die Bewertung des Verhältnisses zwischen der Stadt Heilbronn und der DSS grundsätzlich ambivalent ausfällt. Immer wieder werden verbal und visuell Narrative und Argumente über die Stiftungsdynamiken in Heilbronn angeführt, welche zwischen Lob und Kritik, Chance und Gefahr, legitim und undemokratisch, nachhaltig und unsozial oszillieren. Mit Blick auf die Rolle der Ambivalenz im empirischen Material stellt sich die Frage, inwieweit diese an sich als seismographischer Ausdruck entpolitisierender Mechanismen philanthrokapitalistischer Aktivitäten in der Stadt zu verstehen ist. Drei Mechanismen, welche diese Ambivalenz maßgeblich hervorbringen und auf ihre entpolitisierende Wirkung hin im Folgenden diskutiert werden, sind erstens der Fokus auf die Person Dieter Schwarz, zweitens die Intransparenz über stadtpolitische Entscheidungen sowie drittens die regionalpatriarchalische Normalität von Philanthropie. Dabei greifen diese drei Mechanismen konsequent ineinander.

Sowohl in den Medien als auch im empirischen Material wird deutlich, dass – egal ob es sich um eine positiv oder kritisch wahrgenommene Dynamik in der Stadt Heilbronn handelt – diese meist direkt und personifiziert auf Dieter Schwarz zurückgeführt wird. Gerade die Memes visualisieren dies durch ein stark dichotomes und trivialisierendes Machtverhältnis zwischen Heilbronn und der Person Dieter Schwarz. Visuell in den Memes, aber auch verbal in Medien und Interviews schreibt diese Personifizierung Dieter Schwarz entweder eine machtvolle Rolle als „Erlöser“ zu, der die Stadt Heilbronn von ihrem „Aschenputtel-Image“ (Kistner, 2020) befreit, oder als „Buhmann“, der für soziale Ungerechtigkeit, steigende Mieten verantwortlich ist. Dies mag durchaus daran liegen, dass Dieter Schwarz als wohlhabendster Bürger und Regionalpatriarch eine Art Konsens repräsentiert, der als superreicher local champion, als Arbeitgeber, als anerkannte Persönlichkeit sowohl eine Identifikations- als auch Abgrenzungsfigur darstellt. Neu ist daran jedoch, dass gerade im Kontext der städtischen Veränderungsprozesse in Heilbronn keine kommunalpolitischen Figuren adressiert werden, sondern Dieter Schwarz die Entscheidungs- und Handlungsmacht zugewiesen wird. Dabei fällt auf, dass weder sprachlich noch visuell durch die Befragten eine Trennung der Stiftungsaktivitäten von weiteren Projekten der Schwarz Gruppe bzw. Dieter Schwarz selbst vorgenommen wird.

Dabei stellt diese Personifizierung eine Vereinfachung der lokalen Machtverhältnisse und Dynamiken der Entscheidungsfindung dar, die in ein Netzwerk unterschiedlicher Akteure und Verantwortlichkeiten von zivilgesellschaftlich, über kommunal und landespolitisch bis zu unternehmerisch eingewoben sind und sich eben nicht nur zwischen Stadt und DSS abspielen. Die Unklarheit über die Ausgestaltung dieses Netzwerkes steht in Relation zu dem von der Stadtverwaltung vor der Öffentlichkeit verteidigte Prinzip der Vertraulichkeit, das keinerlei detaillierte Einblicke in die Kooperation mit der DSS, Dieter Schwarz oder der Schwarz Gruppe erlaubt, was den Umfang und Ausmaß finanzieller Zuwendungen oder die Vergabe von Grundstücken etc. angeht. In der Konsequenz verhindert diese intransparente Regierungsweise eine fundierte öffentliche Debatte, die u.a. auf Verträgen, Fakten und Zahlen beruht, und stadtpolitische Entscheidungsprozesse und Entwicklungen nachvollziehbar macht. Als Konsequenz steht Medien und Bevölkerung nur verschiedenstes Teilwissen zur Verfügung, das zur Formulierung ambivalenter Positionen beiträgt und begründete und informierte Kritik erschwert.

Ein solcher Effekt zeigt sich auch in der Karte in Abbildung 3 selbst. In ihrer Kartierung gehen die Interviewpartner:innen grundlegend davon aus, dass alle von ihnen gekennzeichneten Flächen sich in irgendeiner Weise im Eigentum der Schwarz Gruppe befinden. Der Versuch einer differenzierten Kartierung der Eigentumsverhältnisse und Stiftungsaktivitäten der DSS und Schwarz Gruppe muss jedoch scheitern, da eine Verortung und Zuordnung aller Aktivitäten, Akteure, Branchen und Sparten aufgrund fehlender Informationen und der komplexen Strukturen der Schwarz Gruppe selbst nicht möglich ist. Diese Komplexität zeigt sich auch am Bildungscampus. Hier beziehen sich Stiftungsaktivitäten vor allem auf die Förderung der Mieten der Hochschulen und Forschungsinstitute. Unterschiedlichen Quellen zur Folge gehören die Grundstücke entweder zum Eigentum der Schwarz Gruppe oder direkt der DSS (Ochs, 2022; Restrepo Lopez, 2023:67). Wenn die Grundstücke (und Immobilien) tatsächlich zur Schwarz Gruppe gehörten, würde die DSS dieser Teile der Mietkosten der Hochschulen erstatten. Das Stiftungsguthaben wiederum setzt sich aus Kapital der verschiedensten Segmente des Schwarz Unternehmenskonstrukts zusammen (Restrepo Lopez, 2023:67). Verkürzt entsteht so der Eindruck einer unternehmensinternen Kreislaufwirtschaft, welche eine rein philanthropische Motivation des Stifters in Frage stellt.

Gleichzeitig visualisiert die Kartierung deutlich, dass das Gefühl einer dominanten Präsenz der DSS oder Schwarz Gruppe im Alltag der Stadt sich u.a. mit der räumlichen Expansion der Stiftungsaktivitäten sowie unternehmerischen Projekte deckt. Selbst wenn hier keine vollständige Darstellung möglich ist, konkretisiert sich visuell die Tatsache, dass Stiftungsaktivitäten gerade in der nördlichen Innenstadt immer mehr Platz einnehmen und dadurch sogar neue städtische Quartiere entwickeln. Von Stadt und Medien wird der neue Campus West als Beitrag zur städtischen Quartiersentwicklung herausgestellt. Auch hier wirft die Vermischung von öffentlichen, stifterischen und unternehmerischen Interessen Fragen bei den Befragten auf – Fragen nach Planungshoheit, nach Eigentumsverhältnissen, nach Privatisierung, nach Aufwertungs- und Segregationsprozessen und nach der Zentrierung von Angeboten und Grunddaseinsfunktion entlang eines Unternehmens. Dies scheint besonders relevant, da es bereits möglich ist, in Heilbronn alle Grunddaseinsfunktionen innerhalb des Unternehmenskonstrukts der Schwarz Gruppe zu befriedigen: von einer geschlossenen Bildungskette, Einkaufsmöglichkeiten, Wohnraum, Arbeitsplatz, Autoleasing bis hin zu zukünftig der vermutlichen Nutzung von IT-Services und KI-Lösungen.

Eine solche machtvolle und vor allem aus stadtplanerischen Gesichtspunkten schnell voranschreitende Ausbreitung der DSS und Schwarz Gruppe im städtischen Raum spiegelt sich nicht nur flächen- und angebotsbezogen in der Kartierung, den kritischen Kommentaren der Passant:innen und Befragten, sondern auch memetisch in der visuell-karikaturistischen Überspitzung wider. Dem grundsätzlichen Konsens über die Zustimmung der Förderung von Bildung in der Stadt wird so stets ein „Aber“ hinzufügt, das sich vor allem auf die Regierungsweise, also den stadtpolitischen Umgang mit bzw. der Übersetzung des philanthrokapitalistischen Engagements bezieht und die vermeintlich alternativlose Transformation Heilbronns von einer „Stadt der Arbeiter“ (Kistner, 2020) zur Wissensstadt hinterfragt.

Das Fallbeispiel Heilbronn zeigt anschaulich wie einflussreich und gestalterisch philanthrokapitalistisches Engagement mit Stadtentwicklung in Deutschland verbunden sein kann, welche Neujustierungen sich in einer Stadt dadurch ergeben und wie diese von Bewohner:innen wahrgenommen werden.

Trotz der ambivalenten Gefühls- und zum Teil unklaren Datenlage machen die Memes, Audiocollagen und die partizipative Kartierung eine Kritik an den Stiftungsaktivitäten der DSS in Heilbronn sicht- und hörbar. Sie zeigen die Wirkung der Neujustierung und deren Konsequenzen für die Bewohner:innen auf, ob „silly“ oder nicht, und beteiligen sich so an stadtpolitischen Aushandlungsprozessen.

Gleichzeitig wirft das Fallbeispiel Heilbronn weitere Fragen auf. Gerade aufgrund der subjektiven Deutungen der Bewohner:innen kann aus dem vorhandenen Material zwar eine kollektive kritische wenn auch ambivalente Bewertung des Machtverhältnisses zwischen Stadt und Stiftung abgeleitet werden, nicht jedoch wie weitreichend der Einfluss der Stiftung auf die Stadt tatsächlich ist. Zum anderen rückt der Fall Heilbronn das Verhältnis zwischen Philanthrophie und Privatisierung in den Fokus. Bei einem Blick über die stark personifizierten Diskussionen einzelner Projekte und Dynamiken hinaus ergibt sich die Notwendigkeit grundlegend Motivation, Strategien und Inhalte, die diesen aktuellen philanthrokapitalistischen Aktivitäten inhärent sind, zu beleuchten und hinsichtlich ihrer Bedeutung für urbane Zukünfte nicht nur in Heilbronn zu diskutieren.

Über das Fallbeispiel der „Neuerfindung Heilbronns“ hinaus scheint die Frage nach dem Einfluss philanthrokapitalistischer Aktivitäten auf Stadtentwicklung besonders im Zusammenspiel mit Privatisierungstendenzen interessant – gerade dann, wenn sich ein städtisches Abhängigkeitsverhältnis so entwickelt, dass ein:e unternehmerische:r Stifter:in relativ „frei“ von Einschränkungen darin handeln kann. Ab wann wird aus einer Stadt dann eine Privatstadt, in der ein Unternehmen das Geschehen jenseits demokratisch legitimierter Strukturen bestimmt? Genau solche Visionen für „freie Städte“, „Charter Städte“ oder „Privatstädte“ verfolgen internationale proprietaristische und anarcho-kapitalistische Debatten und Netzwerke (Kemper, 2022). Diese gehen jedoch über philanthrokapitalistische Mechanismen hinaus bzw. unterscheiden sich von ihnen, da sie grundlegend demokratiefeindliche Strategien und Positionen vertreten und diese wie z.B. durch den Bau der Privatstadt Prospera in Nicaragua zu verwirklichen versuchen. Auch wenn so eine Entwicklung in Deutschland oder auch im Fallbeispiel dieses Beitrags undenkbar erscheint, bestehen in Heilbronn Anknüpfungspunkte zu diesen Netzwerken und Aktivitäten. Wie Andreas Kemper verdeutlicht, spielt(e) die öffentliche Exzellenzuniversität TUM für Deutschland in diesen globalen Netzwerken eine zentrale Rolle. Die verantwortliche Person für das Engagement der TUM International GmbH in der Gründung der Privatstadt Prospera ist seit 2021 Geschäftsführer der TUM Campus Heilbronn gGmbH. Zusammen mit seinem proprietaristischen Kollegen Shanker Singham (ein Vertreter von sogenannten Enterprise Cities) und seinem Netzwerk veröffentlicht er derzeit Thesen, welche die Etablierung von Knotenpunkten und Trade Highways zwischen den Privatstädten propagieren. Kemper nennt diese Ambitionen die „Errichtung einer Parallelwelt für Superreiche“ (Kemper, 2022:91ff.,118).

Für Heilbronn bleibt zu untersuchen, ob die Stadt für diese demokratiefeindlichen Visionen von Stadtentwicklung eine Rolle spielt und was es bedeutet, dass solche Positionen durch die Stiftungsaktivitäten der DSS in Heilbronn positioniert wurden – ermöglicht durch die Finanzierung eines Superreichen local champions.

Für eine kritische Stadtforschung, die sich für Stadtzukünfte vor dem Hintergrund philanthrokapitalistischer Aktivitäten interessiert, gilt es, innovative Zugänge zu entwickeln, die den Einfluss von Philanthrop:innen in ihrem Verhältnis zu demokratischer Stadtgestaltung zentrieren und analysieren können. Dabei gilt es, den entpolitisierenden Vorwurf abzuwehren, dass es sich bei der Kritik an philanthrokapitalistischem Engagement lediglich um neidbasierte, reichtums-kritische Positionen handelt. Für Heilbronn stellen die Interviewpartner:innen I.4 und I.5 klar:

Es klingt so, als wären wir Schwarz-kritisch. Nein, wir sind kritisch eingestellt demgegenüber, dass politische, gesellschaftsrelevante Entscheidungen gefällt werden auf Basis einer Wirtschaftsmacht, die nichts mit einer Daseinsfürsorge für die hiesige Bevölkerung zu tun hat.

Für diesen Artikel wurden keine Datensätze genutzt.

Beide Autor:innen haben den Artikel gemeinsam konzeptionalisiert. Die theoretische und empirische Grundlagenarbeit basiert auf Veronica Restrepo Lopez` Forschungsarbeit. Die methodologischen, visuellen sowie analytischen Diskussionen sind das Ergebnis von Katharina Schmidt's empirischem Forschungsprozess. Katharina Schmidt schrieb den Hauptteil des Manuskriptentwurfs. Veronica Restrepo Lopez schrieb ebenfalls am Manuskript und überarbeitete und editierte den Text.

Die Autorinnen erklären, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Publisher's note: Copernicus Publications remains neutral with regard to jurisdictional claims made in the text, published maps, institutional affiliations, or any other geographical representation in this paper. While Copernicus Publications makes every effort to include appropriate place names, the final responsibility lies with the authors.

Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Interviewpartner:innen bedanken, die sich Zeit für uns genommen und ihr Wissen mit uns geteilt haben. Besonderer Dank gilt Malina Niemann für die Unterstützung des Forschungs- und Schreibprozesses durch Transkription und kartographisches und memetisches Design, Svenja Bierwirth und Katrin Singer für den anregenden Austausch, Laura Schmidt und Martina Neuburger für das kritische Gegenlesen sowie der gesamten Arbeitsgruppe Kritische Geographien Globaler Ungleichheiten an der Universität Hamburg. Hervorheben möchten wir zudem die unterstützende Arbeit der drei sehr fundierten und konstruktiven anonymen Gutachter:innen und von Alexander Vorbrugg als Editor an diesem Artikel.

Dieser Artikel wurde von Alexander Vorbrugg redaktionell betreut und durch drei Expert:innen in einem double-blind Review-Verfahren begutachtet.

Adloff, F.: Wozu sind Stiftungen gut? Zur gesellschaftlichen Einbettung des deutschen Stiftungswesens, Leviathan, 32, 269–285, https://doi.org/10.1007/s11578-004-0018-4, 2004.

Adloff, F.: Philanthropisches Handeln in den USA und Deutschland: Zwischen Elitenreproduktion und Zivilgesellschaft, in: Reichtum, Philanthropie und Zivilgesellschaft, Herausgeber:innen: Hartmann, M., Ströing, M. und Lauterbach, W., Springer, Wiesbaden, 181–197, https://doi.org/10.1007/978-3-658-06013-8_9, 2014.

Adloff, F. und Degens, P.: „Muss nur noch kurz die Welt retten“, Forschungsjournal Soziale Bewegungen 30, 43–55, https://doi.org/10.1515/fjsb-2017-0085, 2017.

Anheier, H. K.: Das Stiftungswesen in Deutschland: Eine Bestandsaufnahme, in: Handbuch Stiftungen, Herausgeber:innen: Bertelsmann Stiftung, Gabler, Wiesbaden, 43–86, https://doi.org/10.1007/978-3-322-90317-4_3, 2003.

Bishop, M.: The birth of philanthrocapitalism: The leading new philanthropists see themselves as social investors, The Economist, 25 February 2006, https://www.economist.com/node/5517656 (letzter Zugriff: 27 October 2024), 2006.

Bishop, M. und Green, M.: Philanthrocapitalism: How the rich can save the world and why we should let them, A&C Black, London, ISBN 978-1596913745, 2008.

Borgolte, M.: Einleitung, in Stiftungen und Stiftungswirklichkeiten. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Herausgeberinnen: Borgolte, M., DeGruyter, Berlin, ISBN 978-3050034911, 2000.

Borgolte, M.: Die Guten und die Toten. Ein weltgeschichtlicher Kommentar zur ‚kreativen Philanthropie des 21. Jahrhunderts‘, in: Non Profit Law Yearbook 2017, Das Jahrbuch des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit_Organisationen, München, 1–13, https://www.law-school.de/fileadmin/content/law-school.de/de/units/inst_stiftungsrecht/Hamburger_Tage/Borgolte__Die_Guten_und_die_Toten_final.pdf (letzter Zugriff: 27 October 2024), 2017.

Bosworth, K.: The bad environmentalism of `nature is healing' memes. Cultural Geographies, 29, 353–374, 2022.

Breckner, I.: Neue Stiftungen und Stadtentwicklung: Konzepte und Handlungsfelder am Beispiel der Kontrastfiguren ‚Bürgerstiftung‘ und ‚Lebendige Stadt‘, in: Jahrbuch Stadtregion 2007/08. Arme reiche Stadt, Herausgeber:innen: Gestring, N., Glasauer, H., Hannemann, C., Petrowsky, W. und Pohlan, J., Barbara Budrich, Opladen, 89–100, ISBN 978-3-86649-137-3, 2008.

Brück, M: Professur gegen Korruption, Wirtschafts Woche, 4 October 2005, https://www.wiwo.de/archiv/-professur-gegen-korruption/5719598.html (letzter Zugriff: 21 December 2023), 2005.

Business Insider: Der „Oligarch von Heilbronn“. Warum der reichste Deutsche Dieter Schwarz über eine Stiftung seine Heimatstadt ausbaut, businessinsider, 22 November 2022, https://www.businessinsider.de/wirtschaft/finanzen/der-oligarch-von-heilbronn-warum-der-reichste-deutsche-dieter-schwarz-ueber-eine-stiftung-seine-heimatstadt-ausbaut-a/ (letzter Zugriff: 10 November 2023), 2022.

Dietz, J.: Das Heilbronner Hawaii – ein Stadtviertel und sein Name, Heilbronner Stimme, 16 April 2017, https://www.stimme.de/ueberregional/baden-wuerttemberg/das-heilbronner-hawaii-ein-stadtviertel-und-sein-name-art-3830298, (letzter Zugriff: 15 November 2023), 2017.

Dieter Schwarz Stiftung gGmbH (DSS): Imagebroschüre, 2. Auflage, Stuttgart, 2019.

DSS: Der Campus kommt zum Fluss, Magazin Einblicke, #04, https://www.dieter-schwarz-stiftung.de/magazin/der-campus-kommt-zum-fluss.html (letzter Zugriff: 4 February 2025), 2022a.

DSS: Ausbau des TUM Campus Heilbronn: “For the Digital Age“, Pressemitteilung, 13 October 2022, https://www.dieter-schwarz-stiftung.de/presse.html (letzter Zugriff: 21 December 2023), 2022b.

DSS: Mit einer weiteren Top-Universität bündelt der Bildungscampus in Heilbronn die Kräfte zweier führender europäischer Hochschulen, Pressemitteilung, 11 December 2023, https://www.dieter-schwarz-stiftung.de/aktuelles/mit-einer-weiteren-top-universitaet-buendelt-der-bildungscampus-in-heilbronn-die-kraefte-zweier-fuehrender-europaeischer-hochschulen.html (letzter Zugriff: 21 December 2023), 2023.

Eikenberry, A. M. and Mirabella, R. M.: Extreme philanthropy: Philanthrocapitalism, effective altruism, and the discourse of neoliberalism, Polit. Sci. Polit., 51, 43–47, https://doi.org/10.1017/S1049096517001378, 2018.

Faller, B. and Wiegandt, C.-C.: Mäzenatentum in Deutschland. Eine Chance für die Stadtentwicklung?, Geogr. Helv., 70, 315–326, https://doi.org/10.5194/gh-70-315-2015, 2015.

Feldman, M. P. and Graddy-Reed, A.: Local champions: Entrepreneurs' transition to philanthropy and the vibrancy of place, in: Handbook of Research on Entrepreneurs' Engagement in Philanthropy. Perspectives, Herausgeber:innen: Taylor, M. L., Strom, R. J. und Renz, D. O., Edward Elgar, Cheltenham, 43–71, ISBN 978 1 78347 100 3, 2014.

Fuentenebro, P.: Will philanthropy save us all? Rethinking urban philanthropy in a time of crisis, Geoforum, 117, 304–307, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.07.005, 2020.

Fuentenebro, P. und Acuto, M.: The gifted city: Setting a research agenda for philanthropy and urban governance, Urban Stud., 59, 1944–1955, https://doi.org/10.1177/00420980211024158, 2022.

Gleichauf, C.: Unsere Stadt erfindet sich neu, Heilbronner Stimme, 11 July 2019, https://www.stimme.de/regional/region/unsere-stadt-erfindet-sich-neu-art-4220934 (letzter Zugriff: 15 November 2023), 2019.

Gleichauf, C.: Heilbronn macht Schlagzeilen: Überregionale Medien beleuchten die Entwicklung der Stadt, Heilbronner Stimme, 20 June 2022, https://www.stimme.de/regional/region/heilbronn-macht-schlagzeilen-arbeitsteilungmit-einem-milliardaer-art-4580153 (letzter Zugriff: 22 December 2023), 2022.

Glückler, J. und Suarsana, L.: Unternehmerisches Engagement im philanthropischen Feld: Das Beispiel Heilbronn-Franken, Berichte Geographie und Landeskunde, 88, 203–221, 2014.

Glückler, J. und Suarsana, L.: The Geography of Giving in the Philanthropic Field, in: Knowledge and civil society, Herausgeber:innen: Glückler, J., Meyer, H.-D. und Kaeding-Suarsana, L., Springer, Cham, 179–208, https://doi.org/10.1007/978-3-030-71147-4_9, 2022.

Goeke, P. und Selivanova, G.: 100 Resilient Cities auf dem Weg zu einer resilienten Welt: Eine Studie zur philanthropischen Politik und organisationalen Programmatik der Rockefeller Foundation, in: Stiftungen der Gesellschaft: Zur organisierten Philanthropie der Gegenwart, Herausgeber:innen: Goeke, P., Moser, E., Bahrami, R., Burgold, J., Mölders, M. und Selivanova, G., transcript, Bielefeld, 127–160, https://doi.org/10.1515/9783839469118-006, 2024.

Goeke, P., Moser, E. und Mölders, M.: Stiftungen der Gesellschaft: Einleitende Beobachtungen und Orientierungen, in: Stiftungen der Gesellschaft: Zur organisierten Philanthropie der Gegenwart, Herausgeber:innen: Goeke, P., Moser, E., Bahrami, R., Burgold, J., Mölders, M. und Selivanova, G., transcript, Bielefeld, 9–28, https://doi.org/10.1515/9783839469118-002, 2024.

Haug, C., Teune, S., and Yang, M.: Lokale Sozialforen in Deutschland, in: Local Governance – mehr Transparenz und Bürgernähe?, Herausgeber:innen: Schwalb, L. und Walk, H., Springer, Wiesbaden, 206–230, https://doi.org/10.1007/978-3-531-90571-6_10, 2007.

Haydon, S. Jung, T. und Russell, S.: “You've been framed”: A critical review of academic discourse on philanthrocapitalism, Int. J. Manag. Rev., 23, 353–375, https://doi.org/10.1111/ijmr.12255, 2021.

Herrmann, W. A.: Geld für die Wissenschaft. Finanzierungsmodelle versus Forschungsfreiheit, TUM, München, https://mediatum.ub.tum.de/doc/1593487/1593487.pdf (letzter Zugriff: 21 December 2023), 2020.