the Creative Commons Attribution 4.0 License.

the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Alltagsperspektiven sichtbar machen und sozial-ökologische Transformation anstoßen: Photovoice als visuelle Forschungs- und Bildungspraxis in der Geographie

Daniela Lippe

Karoline Stöcklmayr

Fabian Pettig

Anke Strüver

Photovoice is a visual research method that focuses on the everyday experiences of participants in participatory settings and combines phases of photography, moments of storytelling and processes of socio-spatial appropriation. Its emancipatory and transformative approach sets it apart from other photo-based methods. Originating from participatory action research (PAR), Photovoice aims to enable participation in knowledge production, makes marginalized perspectives visible, contributes to finding joint solutions to challenges and initiates social change. The participatory research process contributes to finding joint solutions to social challenges. The article distinguishes Photovoice from other visual methods in geography, critically reflects on the mediality of photos in the context of Photovoice and discusses the potential and limitations of the method for geographical research and educational practice by giving insights into a Photovoice project on eating routines and food systems with 10- to 14-year-old students.

- Article

(2452 KB) - Full-text XML

- BibTeX

- EndNote

Inspiriert von Ansätzen der Partizipativen Aktionsforschung (PAR) entwickelten Caroline Wang und Mary Ann Burris in den 1990er Jahren im Kontext der gemeinwohlorientierten Gesundheitsforschung die visuelle Methode Photovoice (Wang und Burris, 1994, 1997; Wang 1999), ursprünglich photo novella genannt. Es handelt sich dabei um eine partizipative qualitative Erhebungs- und Analysemethode, die kritischen Dialog und das Anliegen zur Verbesserung der Lebenssituation der Teilnehmer:innen beizutragen, miteinander verbindet (Sutton-Brown, 2014:170). Entsprechend ermöglicht die Methode den Teilnehmer:innen, ihre Sichtweisen zu sozialen Fragen mittels selbst erzeugter Fotos und Erzählungen zu diskutieren und Veränderungen einzufordern (Wang und Burris, 1997). Der Einbezug (politischer) Entscheidungsträger:innen und der Öffentlichkeit durch die Aufbereitung der Forschungsergebnisse in Form von Ausstellungen, die von den Teilnehmer:innen kuratiert werden, ist dabei kennzeichnend für die Methode (Wang, 2003).

Basierend auf den Überlegungen Paulo Freires zur problemformulierenden Bildungsarbeit und der Dokumentarfotografie (Wang und Burris, 1994:172–177) greift die Methode feministische und postkoloniale Ansprüche an wissenschaftliche Theorie und Praxis auf (Gibson-Graham, 1994; Greenwood und Levin, 2007). Somit stehen vor allem Machtfragen im Fokus, u. a. danach, wer im Forschungsprozess wie adressiert, repräsentiert und beteiligt wird. Hieraus ergeben sich auch forschungspraktische und -ethische Fragestellungen, bspw. nach der Situierung von Wissen und der Versuch der Auflösung des hierarchischen Verhältnisses zwischen Forschenden und Beforschten – hin zu „Co-Forscher:innen“1 (von Unger, 2014). Photovoice steht somit in einer anti-positivistischen Forschungstradition, die die Demokratisierung der Wissensproduktion mit gesellschaftlicher Transformation verbindet (Pettig et al., 2021) und ist somit als Methode für eine geographische Forschungs- und Bildungspraxis im Kontext der sozial-ökologischen Transformation, also eines Wandels der strukturgebenden Rahmenbedingungen unseres Alltagslebens sowie eines kulturellen bzw. gesellschaftlichen Wertewandels, vielversprechend.

Im Zuge eines Photovoice-Projekts nutzen Co-Forscher:innen als Mitglieder einer Community2 Kameras, um Herausforderungen im Hinblick auf eine bestimmte Fragestellung zu identifizieren, auf diese mittels Fotos aufmerksam zu machen, zu diskutieren und in weiterer Folge verändern zu können. Ein wesentliches Element in diesem Prozess stellt die kontinuierliche Reflexion der Fotos entlang des sogenannten „SHOWeD“-Leitfadens dar (Wang, 1999). Dieser besteht aus sechs Fragen, dient zur Kontextualisierung der Fotos durch die Co-Forscher:innen und reicht von einer reinen Beschreibung des Fotos über die Hintergründe des Fotos hin zur Auseinandersetzung mit Möglichkeiten zur Veränderung im Alltag und Umfeld der Co-Forscher:innen (Sutton-Brown, 2014:177). Im Sinne der PAR sind Co-Forscher:innen einer Community nicht als Forschungsobjekte bzw. Beforschte, sondern als Mitforschende im Photovoice-Prozess aktiv. Sie sind somit möglichst gleichberechtigte Akteur:innen, welche den Forschungsprozess, bspw. die Formulierung der Fragestellung, die Erhebung, Auswertung und Nutzung der Daten und deren Dissemination, mitgestalten und -verantworten. Dadurch wird die Forschungssituation zu einer Gemeinschaftsaktion bzw. -produktion, in der Rollen, Aufgaben und Verantwortungen unterschiedlich verteilt, aber Teil eines anhaltenden Aushandlungsprozesses sind (Saltiel und Strüver, 2024). Die Methode bewegt sich damit zwischen privaten und öffentlichen Welten und zielt auf die Sichtbarkeit und Politisierung von Alltagsproblemen und -konflikten ab. Auf diese Weise erweitert die Methode das Verständnis der Fotografie von einer abbildend-dokumentarischen hin zu einer sozial-politisch engagierten Praxis (Sutton-Brown, 2014:170).

Derzeit wird Photovoice international intensiv mit Blick auf die Potenziale dieses Forschungszugangs für geographische Forschungs- und Bildungskontexte diskutiert (siehe u. a. Burke et al., 2016; Volpe, 2019; Cho et al., 2021a, b). Der Reiz der Methode liegt dabei vor allem in ihrem emanzipatorischen und transformativen Potenzial, das sie deutlich von anderen fotobasierten Verfahren abgrenzt. Zugleich zeigt sich, dass Photovoice zwar häufig diskutiert wird, dabei allerdings oft mit anderen partizipativen fotobasierten Methoden – wie reflexiver Fotografie – gleichgesetzt wird (siehe u. a. Pisters et al., 2023). Zugleich bleibt auch das zugrundeliegende Bildverständnis in Photovoice-Studien häufig unreflektiert.

In diesem Kontext verfolgt unser Beitrag zwei Anliegen: Zum einen reflektiert er die methodologischen Ausgangspunkte von Photovoice in Abgrenzung zu verwandten partizipativen fotobasierten Methoden und arbeitet damit ihre Spezifika heraus. Dabei steht vor allem auch eine kritisch-geographische Auseinandersetzung mit der Medialität von Fotos im Rahmen von Photovoice-Prozessen, also mit ihrer vermittelnden Funktion zwischen Wirklichkeit, Wahrnehmung und Bedeutung, im Zentrum. Zum anderen diskutiert er, anschließend daran, die daraus folgenden Potenziale für die geographische Forschungs- und Bildungspraxis im Kontext der sozial-ökologischen Transformation anhand einiger Beispiele aus einem Photovoice-Forschungsprojekt mit 10- bis 14-jährigen Schüler:innen im Horizont (nicht-) nachhaltiger Ernährung. Dazu gehören die Eröffnung eines praxeologischen Feldzugangs, die Erschließung und Reflexion einer emotionalen Erfahrungsdimension sowie die Verschränkung eines sozialen und epistemischen Transformationsanspruches. Der Beitrag schließt mit einer kritischen Einordnung der Herausforderungen von Photovoice und einem Ausblick für die geographische Methodendiskussion.

Die Einbindung von Fotos in Forschungsprozesse zur Dokumentation und als Erzählstimulus hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts in den Sozial- und Kulturwissenschaften etabliert. John Collier argumentierte bereits 1967 in seiner Arbeit Visual Anthropology, dass Fotos als „materielle Realitäten“ (Collier, 1967:5) in Ergänzung zu Interviews als wertvolle Datenquellen genutzt werden können. Mit dem visual turn (Rose, 2003; Thornes, 2004) rückten die Nutzungs- und Entstehungsweisen geographischer Visualisierungen sowie die Rahmenbedingungen ihrer Produktion verstärkt in den Fokus wissenschaftlicher Diskussionen (Schlottmann und Miggelbrink, 2009:13). Die Forschung mit Fotos als konkrete visuelle Medien und die Auseinandersetzung mit Bildern als umfassendere kulturelle und kognitive Konstrukte ist folglich auch in der Geographie mittlerweile weit verbreitet. Exemplarisch können hier die Arbeiten von Miggelbrink und Schlottmann (2021) zu Visuellen Geographien (2015) und Bildlichkeit sowie Jürgen Hasse (2021) zur phänomenologischen Auseinandersetzung mit Fotos genannt werden. In Diskursen zur geographischen Bildungspraxis spielen Fotos ebenfalls eine wichtige Rolle, hier seien u. a. die Arbeiten von Dickel (2012) zur Bilderfahrung sowie Eberths (2018, 2019, 2023) Arbeiten zur reflexiven Fotografie genannt. In der empirischen Forschung wird dabei auf unterschiedliche fotobasierte Methoden zurückgegriffen (siehe u. a. Eberth, 2018 zu reflexiver Fotografie oder Dobrusskin et al., 2021 zu Foto-Elizitation). In der Auseinandersetzung mit aktuellen Arbeiten, die Photovoice thematisieren, fällt jedoch auf, dass die Methode oftmals nur unzureichend von anderen partizipativen fotobasierten Methoden differenziert wird, womit der inhärente emanzipatorische und transformative Anspruch der Methode in den Hintergrund gerät.

Um die Potenziale von Photovoice für die Forschungs- und Bildungspraxis herausarbeiten zu können, ist im Folgenden eine klare Abgrenzung der Methode von anderen partizipativen fotobasierten Ansätzen erforderlich. Aufbauend darauf erfolgt eine kritisch-geographische Auseinandersetzung mit dem Bildbegriff und der Medialität von Fotos. Wir versprechen uns davon Perspektiven, die dabei helfen, fotografische Praktiken in Photovoice-Prozessen nicht nur als technische Mittel, sondern als kulturell geprägte, machtdurchzogene Ausdrucksformen zu verstehen und zu reflektieren.

2.1 Photovoice im Feld partizipativer fotobasierter geographischer Methoden

Photovoice wird oftmals mit zwei zentral diskutierten partizipativen fotobasierten Methoden, nämlich der Autofotografie und reflexiven Fotografie gleichgesetzt, was teilweise auf Ungenauigkeiten in Übersetzungen zurückgeführt werden kann, aber vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass sich die Methoden in ihrer Umsetzung ähneln. Das Anfertigen von Fotos durch die Teilnehmer:innen und die freie Motivwahl stellt nämlich in allen drei Methoden einen zentralen Schritt im Ablauf des Forschungsprozesses dar (Glaw et al., 2017:3; Shaw, 2021). Eine klare Differenzierung der Methoden wird erst durch einen Blick auf den Grad der Partizipation der Teilnehmer:innen am Forschungsprozess möglich: So liegt in der Autofotografie zwar die Motivwahl und der Akt des Fotografierens bei den Teilnehmer:innen, die Interpretation der Fotos obliegt allerdings allein den Forscher:innen (Dirksmeier, 2007:86). Teilnehmer:innen haben folglich kein ausgeprägtes Mitbestimmungsrecht bezüglich der Fotointerpretation und bleiben Forschungsobjekte. Im Unterschied dazu bringen die Forschungsteilnehmer:innen bzw. Co-Forscher:innen in der reflexiven Fotografie und bei Photovoice sich und ihre Vorstellungen und Anliegen verstärkt in den Forschungsprozess ein und kommentieren die Aufnahmen in ihrer Alltagssprache mittels Interview oder Gespräch (Kolb, 2021). Sie rücken somit als Forschungssubjekte in den Mittelpunkt. Während allerdings in der reflexiven Fotografie von den Forschungsteilnehmer:innen angefertigte Fotos zu einer bestimmten Thematik im Rahmen Leitfaden-gestützter Einzelinterviews mit Forscher:innen in kurzen Zeiträumen besprochen werden (bspw. innerhalb eines Tages; vgl. Eberth, 2023:483), ist Photovoice von einer deutlich umfassenderen Beteiligung der Co-Forscher:innen am Forschungsprozess geprägt: Diese werden in die Formulierung der Fragestellung, den Erhebungsprozess, die Auswertung und Nutzung des Materials sowie die Veröffentlichung in Form von öffentlichen Ausstellungen bzw. in die anderweitige Dissemination ihrer Forschungsergebnisse eingebunden (von Unger, 2014:70, 75). Der Grad der Partizipation in Photovoice-Projekten variiert dabei in Abhängigkeit vom jeweiligen Projektkontext. Die Besprechung und Auswertung der Fotos erfolgt zudem in der Gruppe. Photovoice ermöglicht somit gemeinschaftliche Wissensproduktion und zielt explizit auf das Empowerment der Beteiligten ab (von Unger, 2014:70).

Photovoice lässt sich somit als eigenständige Methode innerhalb des Spektrums partizipativer fotobasierter Forschungsansätze verorten: Einerseits agieren die Co-Forscher:innen als Forschungssubjekte und sind umfassend und längerfristig in den Forschungsprozess eingebunden, andererseits möchte Photovoice hinsichtlich der Zielsetzung Empowerment und soziale Veränderung im Leben der Co-Forscher:innen ermöglichen – wodurch sich die Methode klar von Autofotografie und reflexiver Fotografie abgrenzt (Schusler und Krasny, 2008; Bellino, 2015; Evans-Agnew und Eberhardt, 2018; Byrne et al., 2016; Rose, 2016). Gerade durch diese besondere Ausrichtung wirft Photovoice jedoch grundlegende methodische und erkenntnistheoretische Fragen auf, die über eine bloße instrumentelle Nutzung von Fotos hinausgehen. Denn Fotos sind nicht nur neutrale Abbilder der Wirklichkeit – sie sind auch Medien mit eigenen Ausdrucksformen, Bedeutungsstrukturen und Wirkungsebenen und haben somit eine realitätskonstituierende Funktion (Bredekamp, 2015:320). Diese mediale Dimension bleibt in der Anwendung von Photovoice bislang oft unzureichend reflektiert. Die Geographie hat sich allerdings in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Bildbegriff auseinandergesetzt und insbesondere im Rahmen der visuellen Geographien (vgl. Rose, 2016; Schlottmann und Miggelbrink, 2009, 2015; Miggelbrink und Schlottmann, 2021) eine Diskussion hervorgebracht, die für eine Reflexion zur Medialität von Fotos in Photovoice anschlussfähig ist.

2.2 Reflexion medialer Aspekte von Photovoice

Obwohl bereits Wang und Burris (1997) das Fotografieren des eigenen Alltags als interpretativen Akt verstehen, der eine selektive, fokussierte und interpretative Darstellung der sozialen Realität umfasst, wird in vielen Arbeiten zu Photovoice das Foto als direktes Abbild der Realität betrachtet (siehe u. a. Díez et al., 2017; Butschi und Hedderich, 2021; Cho et al., 2021a, b). Fotos stehen somit meist stellvertretend für die Erfahrungen und Lebensumstände der Co-Forscher:innen. Fotos sind allerdings niemals „innocent“ (Rose, 2016:2) und nie „einfach da“, sondern sie bilden performativ das ab, was sie „zeigen“ (Strüver, 2015:54). Die besondere Stellung von Photovoice als partizipative Methode, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Wissensproduktion mithilfe von Fotos zu demokratisieren, legt daher nahe, ihre mediale Grundlage kritisch zu beleuchten. Unter Medialität wird hier verstanden, dass Fotos eigenständige Medien mit spezifischen Ausdrucksformen, Ästhetiken und Wirkungsweisen sind, die von einem Zusammenspiel technischer, kultureller und symbolischer Strukturen geprägt werden (Zahn, 2011:60–61). Dabei verstehen wir die Auseinandersetzung mit drei Dimensionen von Medialität als besonders fruchtbar für die Anwendung der Methode in der geographischen Forschungs- und Bildungspraxis im Kontext einer sozial-ökologischen Transformation: (1) die Berücksichtigung sozialer und räumlicher Entstehungspraktiken, (2) die Motivwahl sowie (3) unterschiedliche Lesarten von Fotos.

Diesen drei Dimensionen liegt ein Bildbegriff zugrunde, der aus einer poststrukturalistischen Perspektive hervorgeht und sich am Foucaultschen Diskursbegriff orientiert. Dieses Verständnis stellt weniger das Bild an sich, sondern die durch Bilder „vorgenommene, ausgelöste, reproduzierte, bestrittene, ironisierte […] Strukturierung“ (Miggelbrink und Schlottmann, 2021:227) in den Vordergrund. In einer solchen Perspektive sind Bilder und Bildlichkeit „eingebettet in ein breit angelegtes Verständnis des Sehens und Akte des Sehens und deren Rollen für die Konstitution des Sozialen und des Subjekts“ (Miggelbrink und Schlottmann, 2021:277).

(1) Diesem Bildbegriff entsprechend betonen die Arbeiten von Pink (2012, 2021) die Relevanz der sinnlichen, affektiven und materiellen Prozesse, die den Akt des Fotografierens begleiten, und nicht nur das produzierte, finale Bild. Visuelle Repräsentationen sind demzufolge immer in spezifischen räumlichen und materiellen Kontexten verortet und durch den fotografischen Akt werden Bilder in spezifische politische und affektive Felder eingebettet. Der Einsatz von Fotos erleichtert es somit, Aspekte wie Erfahrungen, implizites Wissen, emotionale Reaktionen oder die materielle Dimension einer (Inter-)Aktion in den Vordergrund zu rücken (Pole, 2004). Demnach sind nicht nur Bildinhalt, sondern soziale und räumliche Entstehungspraktiken von Bildern zu berücksichtigen. (2) Unabhängig vom Entstehungskontext können Bilder außerdem nur bestimmte Wirklichkeiten abbilden, gleichzeitig werden andere ausgeblendet. Einfluss auf die Motivwahl nimmt auch die situationale oder kulturell soziale Erwünschtheit ein (Gubrium und Harper, 2013:88, 89; Eberth, 2019:100): Bilder legen daher nicht die Realität „hinter dem Bild“ frei, sondern Prozesse und Strukturen der Gesellschaft, in welche Bilder wirkmächtig eingebunden sind. Dabei stellt sich die Frage, was auf bzw. mit den Fotos nicht gezeigt wird und welche Selektionsmechanismen (Schlottmann und Miggelbrink, 2009:14) den Fotos der Co-Forscher:innen zugrunde liegen. (3) Zudem existieren verschiedene Lesarten von Bildern, abhängig davon, ob man sie als individuelle Ausdrucksform oder als kollektive Verhandlung versteht (Tolia-Kelly und Rose, 2012; Eberth, 2019). Ein Bild wird folglich nie isoliert wahrgenommen, sondern stets im Rahmen gesellschaftlicher Gegebenheiten, die beeinflussen, wie es verstanden und empfunden wird (Rose, 2016:20–21). Die Mehrdeutigkeit eines Fotos kann die Pluralität von Lebensrealitäten und Wahrnehmungen innerhalb der Community aufzeigen und so zugleich das Wissen innerhalb der Community bzw. in der Gruppe der Ausstellungsbesucher:innen erweitern bzw. ein differenzierteres Verständnis ermöglichen.

Die Medialität von Fotos beeinflusst folglich maßgeblich, wie Fotos gemacht, angesehen und diskutiert werden – sowohl in der individuellen und kollektiven Erarbeitung der Fotos – als auch in der Ausstellung. Diese Tatsache muss bei der Durchführung und der Auswertung von Photovoice-Projekten mitgedacht werden. Daher erscheint es sinnvoll, Co-Forscher:innen für die Wirkung von Fotos sowie deren Grenzen in der Darstellung von „Wirklichkeit“ zu sensibilisieren. Die Auswahl der Fotos durch die Co-Forscher:innen sowie die performative Praxis des Fotografierens können dabei in der Planung, im Verlauf und im Nachgang eines Photovoice-Projekts reflektiert werden und zählen somit auch zu Fähigkeiten der Bildanalyse, die die Co-Forscher:innen im Laufe des Projekts erwerben können. In der gemeinsamen Diskussion im Photovoice-Prozess können so subjektive Perspektiven sichtbar gemacht werden, gleichzeitig können Teilnehmer:innen unterschiedliche Lesarten ihrer Fotos diskutieren und dadurch implizite Bedeutungsstrukturen herausarbeiten.

Die drei Dimensionen der Medialität von Fotos machen deutlich, dass es bei der Anwendung von Photovoice nicht nur um methodische Fragen im engeren Sinne gehen sollte. Vielmehr bietet eine geographische Perspektive auf die Bildpraxis in Photovoice die Chance, Fotos und fotografische Praktiken in ihren kulturellen und machtvollen Dimensionen zu betrachten und vertieft das Verständnis dafür, wie Fotos in Photovoice-Projekten Bedeutung erzeugen und gesellschaftliche Wirklichkeiten mitformen. Gerade vor dem Hintergrund aktueller Debatten in der geographischen Forschungs- und Bildungspraxis zu sozial-ökologischen Transformationsprozessen (Klepp und Hein, 2023; Wilmot et al., 2025), in denen Fragen nach Repräsentation und Teilhabe zunehmend diskutiert werden, wird deutlich, wie anschlussfähig Photovoice, bei entsprechender kritisch-theoretischer Fundierung, als partizipative fotobasierte Methode für die Geographie ist. Die Fokussierung auf die Prozessualität und Medialität in Photovoice spiegelt dabei den prozessorientierten Charakter sozial-ökologischer Transformationsprozesse. Dabei steht in beiden Fällen nicht nur das Ergebnis im Zentrum, sondern das gemeinsame Erarbeiten, Aushandeln und Sichtbarmachen von Perspektiven. So wird neben Teilhabe und Empowerment auch ein vertieftes Verständnis gesellschaftlicher Veränderungsprozesse möglich.

Anknüpfend an diese theoretisch-konzeptionellen Überlegungen diskutieren wir nun anhand konkreter Beispiele aus unseren eigenen Erfahrungen mit Photovoice die Potenziale der Methode für die Forschungs- und Bildungspraxis in der Geographie im Kontext einer sozial-ökologischen Transformation. Unsere Photovoice-Forschung ist Teil des inter- und transdisziplinären Forschungsprojektes EAT+CHANGE, in dem wir gemeinsam mit über 100 Kindern und Jugendlichen als CoForscher:innen zu (nicht-)nachhaltiger Ernährung und zur Transformation des Lebensmittelsystems arbeiten. Im Rahmen des Schulprojekts bilden Schüler:innen Kleingruppen basierend auf Freund:innenschaften, in denen sie als Community mit gemeinsamen Anliegen zusammenkommen3. Im partizipativen Projekt werden Barrieren nachhaltiger Lebensmittelversorgung und konkrete Veränderungspotenziale gemeinschaftlich mit Schüler:innen in deren Alltag und Umfeld identifiziert, die gegenwärtige Lebensmittelpraxis und wünschenswerte Lebensmittelzukünfte ausgelotet und die Ergebnisse der gemeinsamen Forschung mit der Öffentlichkeit und lokalen Entscheidungsträger:innen, wie beispielsweise der Schulleitung und Lehrer:innen oder auch politischen Funktionsträger:innen diskutiert. Der gesamte Photovoice-Prozess wird im Projektkontext gegenstandsbezogen und aufgrund der institutionellen Anbindung an Schulen adaptiert (vgl. Pettig et al., 2021, 2023).

Uns leiten in der Diskussion der Potenziale der Methode im Hinblick auf eine sozial-ökologische Transformation drei Gedanken, die auf den vorhergehenden Überlegungen zum emanzipatorisch-transformativen Anspruch der Methode, ihre Anschlussfähigkeit an einen kritisch-geographischen Umgang mit der Medialität Fotos sowie unseren Erfahrungen im Projekt basieren: Photovoice eröffnet erstens einen praxeologischen Feldzugang, bindet zweitens eine emotionale Erfahrungsdimension in den Forschungsprozess ein und verschränkt drittens einen sozialen mit einem epistemischen Transformationsanspruch. Diese Potenziale werden nachfolgend projektbezogen anhand von drei Fallbeschreibungen reflektiert.

3.1 Eröffnung eines praxeologischen Feldzuganges

Praxistheorien bieten eine geeignete Perspektive, um Ernährungspraktiken als sozial eingebettete Routinen und zugleich veränderliche Prozesse zu verstehen (Reckwitz, 2002; Warde, 2014). Zentral ist die Annahme, dass Praktiken – und damit auch Essgewohnheiten – nicht auf individuelle Entscheidungen oder strukturelle Vorgaben reduziert werden können, sondern aus dem Zusammenspiel von Materialitäten, Kompetenzen und Bedeutungen bestehen (Shove et al., 2012). Alan Warde (2014, 2016) hebt hervor, dass Essen als soziale Praxis nicht nur eine Frage individueller Vorlieben oder kultureller Normen ist, sondern durch Routinen, gesellschaftliche Kontexte und infrastrukturelle Bedingungen geprägt wird. Dabei erfordert jede Ernährungspraxis bestimmte materielle Ressourcen (z. B. Lebensmittel, Küchengeräte), impliziert spezifische Fähigkeiten (z. B. Kochen, Tischmanieren) und ist mit kulturellen Bedeutungen verknüpft (z. B. gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit). Veränderungen dieser Praktiken entstehen durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Elemente – etwa wenn neue Kochtechniken verbreitet werden, bestimmte Lebensmittel an Bedeutung gewinnen oder sich Essenszeiten verschieben. Der Ernährungsalltag ist aus praxistheoretischer Perspektive nicht als individuelles Verhalten, sondern als komplexes Gefüge miteinander verwobener sozialer Praktiken zu begreifen. Die Widerständigkeit solcher Routinen ist zentral für die Frage, wie nachhaltigere Muster entstehen können (Sahakian und Wilhite, 2014). Eine Auseinandersetzung mit diesen Routinen und ihrer Reflexion bietet daher die Möglichkeit, gelebte Muster in Frage zu stellen und im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation neu zu denken und zu (er-)leben.

Laut Kneafsey (2021:3) ist E/essen (Schreibweise in Anlehnung an Strüver, 2020) geographische Praxis, die uns u. a. mit unserer Umgebung, anderen Menschen, Technologien, Tieren an verschiedenen Orten und Plätzen und über unterschiedliche Skalen verbindet. E/essen ist außerdem in strukturellen Gegebenheiten, wie Machtverhältnisse, Politik und Ungerechtigkeiten eingebettet und als Praxis des Konsumierens dem impliziten und verkörperten Wissen zuzuordnen (Ermann und Strüver, 2021). Im Projektkontext fokussieren wir E/essen – sowohl bezogen auf das Was als auch auf das Wie – als Praxis, die eher durch die sozialräumlichen Alltagskontexte und soziokulturellen Routinen bestimmt wird, als durch reflexives Denken (z. B. „Umweltbewusstsein“) oder rationales Handeln (z. B. Entscheidungen über den Preis) (Adriaanse et al., 2018; Pfeiffer et al., 2017; Exner und Strüver, 2020; Kneafsey, 2021).

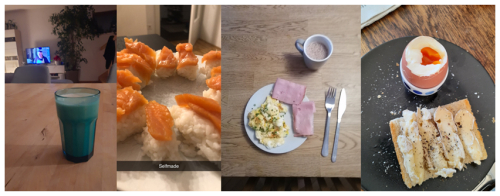

Zu Beginn der gemeinschaftlichen Forschung im Projektkontext erkunden die Co-Forscher:innen den eigenen Ernährungsalltag mit der Kamera. In Gruppendiskussionen zu den Fotos werden diese geteilten, im privaten Umfeld stattfindenden Ernährungsroutinen diskutiert. Von einer Co-Forschergruppe im ersten Projektjahr wurde die Relevanz proteinhaltiger Lebensmittel und häufiger Verzehr von Fleisch – hauptsächlich zum Erreichen von Muskelwachstum – wiederkehrend aufgegriffen. Philip erzählt in der Gruppe: „Also mein Bruder hat mir vorgeschlagen, wenn ich ein bisschen mehr Sport mache, dass ich mehr Proteine zu mir nehmen sollte und er hat ein paar Lebensmittel vorgeschlagen, die viele Proteine enthalten“ (Philip1Rt1_00:04:26). Magnus berichtet von einer typischen Situation zuhause: „Also ich esse zu Hause auch nur vegetarisch, weil meine Eltern und meine Schwester vegetarisch sind, aber ich esse Fleisch. Deswegen gehe ich entweder zu meinem Opa oder so, wenn ich Fleisch essen will. Aber in Zukunft will ich auch Sachen mit mehr Nährstoffen und Kalorien essen, weil ich auch mehr Muskelmasse zunehmen will“ (Magnus1Ft1_00:10:07). Dieser thematische Schwerpunkt wird auch in ihren anfangs angefertigten Fotos sichtbar (siehe Abb. 1): Proteinshakes, Eier, Fleisch- und Fischprodukte prägen den Alltag der Gruppenmitglieder. Als Forschungsteam widmen sie sich dem Thema „nachhaltige Proteine“.

Der Einsatz der Methode Photovoice ermöglicht es, Elemente von alltäglichen Praktiken zu erfassen und zu verstehen, die sich aufgrund ihrer Flüchtigkeit und Vorsprachlichkeit konventionellen Forschungszugriffen verwehren. Denn als Teil des dynamischen und weitgehend routinisierten Alltagslebens sind diese Praktiken selten statisch oder explizit reflektiert, sondern prozessual und performativ (Pink, 2012). Über die fotografische Verlangsamung ermöglicht Photovoice ein kollaboratives Ergründen dieser dynamischen Alltagspraktiken in ihren konkreten Auf- und Ausführungen (Liebenberg, 2018:3). Gleichzeitig gilt es im Anschluss an einen prozessualen Bildbegriff (vgl. Pink, 2012, 2021) vor allem auch hier gemeinsam mit den Co-Forscher:innen zu ergründen, welche sozialen und räumlichen Gegebenheiten zur Entstehung des Fotos bzw. der Routine beigetragen haben, welche Alltagsroutinen gezeigt bzw. verschleiert wurden und das Fotografieren selbst als Praxis zu thematisieren.

Photovoice eignet sich aufgrund des reflexiven Charakters für den gemeinsamen Austausch der Co-Forscher:innen über ihren Ernährungsalltag und den sich daraus entwickelnden, den eigenen Alltag betreffenden Forschungsfragen. In den Gruppendiskussionen gelingt durch die Anwendung des SHOWeD-Leitfadens ein Übergang von einer oberflächlichen Betrachtung der Bilder hin zu einem tiefergehenden Verständnis der beforschten Thematik (Liebenberg, 2018:5) und der eigenen Eingebundenheit in kollektive Praktiken sozialräumlicher Alltagskontexte. Zudem lässt sich mithilfe des SHOWeD-Leitfadens und dem in Photovoice angelegten Dialogs zwischen Co-Forscher:innen und Forscher:innen ausgehend von den Fotos eine Reflexion über deren Hintergründe und Anliegen, aber auch über die Medialität von Fotos entspinnen. Dabei kann Praxis auf zwei Ebenen in den Blick genommen werden: Zunächst über die Reflexion der eingefangenen Alltagspraktiken und in weiterer Folge über die Reflexion der eigenen Praxis des Fotografierens. Gelingt eine solche Reflexion, können auch Veränderungspotenziale in Alltagspraktiken sichtbar werden.

Zusätzlich zur Relevanz proteinhaltiger Ernährung wird im weiteren Verlauf auch mehrfach über die gewünschte Mitgliedschaft in Fitnessstudios innerhalb der Gruppe gesprochen. Als Grund wird dabei u. a. angeführt, dass Freund:innen und Familienmitglieder bereits ins Fitnessstudio gehen. Daher entscheidet die Gruppe, direkt ein Fitnessstudio zu besuchen, um sich dort nach möglichen Fotomotiven umzuschauen. Vor Ort werden sie in ein Gespräch mit der Studioleiterin verwickelt, die ihnen Einblicke in ihre persönliche Ernährungspraxis gibt und dabei ihre vegane Ernährungsweise in den Vordergrund stellt. Sie gibt einen Überblick über vegane Protein-Alternativen, wie beispielsweise Hülsenfrüchte, und schenkt ihnen abschließend vegane Proteinriegel.

In einer anschließenden SHOWeD-Diskussion werden diese Erfahrungen von Magnus anhand einiger mitgebrachter Fotos mit den anderen Co-Forscher:innen geteilt: „Also das war heute […] und ich habe das Foto gemacht, weil unser Thema ist, dass wir mehr nachhaltige Proteine zu uns nehmen und uns halt gesund ernähren. Und dort gab es sehr viele Proteine, nachhaltige Proteine, die auch vegan waren, also da waren auch vegane Sachen, weil die Chefin dort vegan ist. Die hat uns sogar eins geschenkt“ (Magnus1Rt3_24). Tom gibt während der Ausstellungsvorbereitung einen persönlichen Einblick auf die Auswirkungen dieses Erlebnisses: „[…] Wie sich das auf meinen Alltag auswirkt? Ich habe selber Proteinpulver auch zu Hause. Nur es ist halt immer sehr teuer und ich habe halt kein veganes zu Hause. Und ich glaube halt, wenn man so kein veganes kauft, ist halt auch billiger. Was eher ein Nachteil ist, weil dann kaufen mehr[ere] das nicht vegane, obwohl das vegane für die Umwelt besser wäre“ (Tom1Rt4_00:06:06).

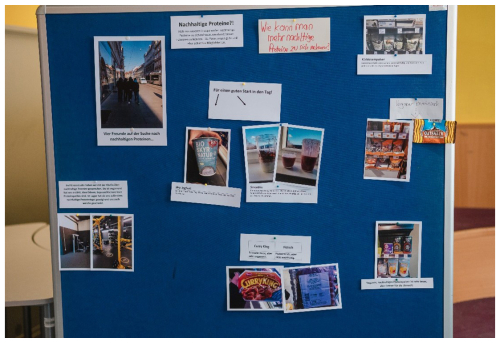

Durch das Gespräch mit der Studioleiterin wird in der Gruppe ein Umdenken bemerkbar, dass auch fotografisch sichtbar wird. Die im weiteren Projektverlauf mitgebrachten Fotos konzentrieren sich deutlich auf vegane Produkte mit hohem Proteingehalt. Zusätzlich wird auch eine Fotostrecke über die Erfahrungen im Fitnessstudio in die Ausstellung mit aufgenommen (siehe Abb. 2). Bei der gemeinsamen Planung der Ausstellung wird außerdem vorgeschlagen, die Studioleiterin zur Ausstellung einzuladen.

O'Neill et al. (2019) bezeichnen solche Veränderungen von Praktiken als Brüche, die unter anderem durch das Erlernen neuer Fähigkeiten, die Teilnahme an öffentlichen Ereignissen oder durch beispielsweise das Leben in Wohngemeinschaften auftreten können. Praktiken und ihre Elemente sind demnach durch Krisen, Irritationen oder Widerstände transformierbar und können sich, speziell auch in Hinblick auf Ernährungspraktiken, im Lauf der Zeit hin zu nachhaltigeren entwickeln (Shove et al., 2012; Gronow und Holm, 2019; Exner und Strüver, 2020; Warde, 2014, 2016).

3.2 Einbindung und Reflexion emotionaler Erfahrungsdimensionen

Die Einsicht, dass Lernen für eine sozial-ökologische Transformation kein rein kognitives, sondern auch ein emotionales Unterfangen ist, ist nicht neu (vgl. Grund et al., 2023). Zugleich gibt es nur wenige Ansätze und Methoden, die emotionale Erfahrungsdimensionen im Kontext sozial-ökologischer Herausforderungen ausdrücklich berücksichtigen und zum Gegenstand der Reflexion machen.

Photovoice eröffnet einen Raum, in dem Emotionen sowohl aufkommen als auch besprochen werden können. Dieses Potenzial wird in diversen Photovoice-Projekten aufgegriffen, in denen Co-Forscher:innen dezidiert zu ihren Emotionen forschen (Meenar und Mandarano, 2021; Pickin et al., 2011; Röttger-Rössler et al., 2019). Dabei stehen vor allem die Erforschung von Emotionen bzgl. konkreter emotionaler Erfahrung zu Themen wie z. B. Pflegeelternschaft (Pickin et al., 2011) oder der emotionalen Erfahrung von Räumen (Meenar und Mandarano, 2021) im Mittelpunkt. Aber auch unabhängig von der Auseinandersetzung mit Emotionen per se eröffnet Photovoice für Co-Forscher:innen die Möglichkeit, sich nochmal neu mit Themen, wie z. B. mit Fragestellungen, die für eine sozial-ökologische Transformation relevant sind, in Bezug zu setzen, Emotionen zu erleben, zum Ausdruck zu bringen und zu reflektieren. Dies wird besonders dann relevant, wenn wir die Auseinandersetzung mit Emotionen nicht allein auf die inneren Empfindungen der Teilnehmenden beschränken, sondern Emotionen auch als integrale Bestandteile des Sozialen verstehen. In diesem Verständnis sind Wahrnehmungen, Deutungen, Erlebnisse und Handlungen untrennbar mit Emotionen verbunden (Neckel und Pritz, 2019:306). Sie beeinflussen somit auch, wie wir Krisen im Rahmen sozial-ökologischer Transformationsprozesse erkennen, deuten und ihnen begegnen und erscheinen zwar zunächst als subjektive Erfahrungen, sind aber auch in unsere Praktiken eingeschrieben (Reckwitz, 2016), sozial mit-konstituiert und stabilisieren oder hinterfragen somit auch bestehende politische Ordnungen (Ahmed, 2004).

Die Verbindung zwischen Fotos und Emotionen wird mit Blick auf subjektive Erfahrungen schon länger diskutiert. Bereits 1957 spricht Collier Fotos das Potenzial zu, emotionale Erlebnisse abzubilden: „Photographs […] catch many elements of the emotional currents within situations that are involved in a man's reactions to his cultural circumstances“ (Collier, 1957:844). Fotos, so lautet die Argumentation, ermöglichen einen Zugang zu Emotionen und Gedanken über Erlebnisse auf eine Art und Weise aus, die das gesprochene Wort allein nicht herzustellen vermag (Harper, 2002; Collier, 1957:854, 858). Im Zuge von Photovoice können Fotos daher im Rahmen eines postmodernen Dialogs (Röttger-Rössler et al., 2019; Harper, 2002), der auf der Autorität des Subjekts, anstatt auf der der Forschenden basiert, u. a. einen wichtigen Moment des Erinnerns darstellen, der emotionale Antworten hervorruft (Samuels, 2004:1529, 1539).

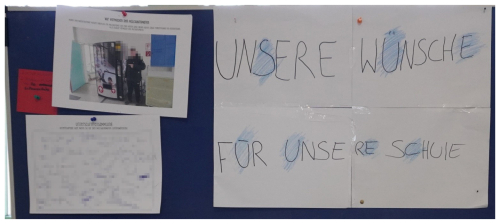

Im zweiten Jahr beschäftigt sich die Co-Forscher:innengruppe „Unsere Wünsche für unsere Schule“ mit den Veränderungspotenzialen bezüglich Essen an ihrer Schule. Die Gruppe entscheidet sich dazu, den Milchautomaten zu fotografieren, der vormals neben dem jetzigen Wasserautomaten stand. Nach gemeinsamer Beratschlagung zum Fotomotiv, das etwas zeigen soll, was gar nicht mehr vorhanden ist, wird als Motiv eine Leerstelle gewählt. An der Stelle, an welcher der Milchautomat stehen sollte, positioniert sich Dominik, der sich besonders für die Wiedereinführung des Automaten einsetzt. Mittels einer Geste möchte er zeigen, dass hier etwas fehlt (siehe Abb. 3). Als in der SHOWeD-Diskussion über das Foto des nicht vorhandenen Milchautomaten und die damit einhergehenden Emotionen gesprochen wird, sagt Dominik, dass er traurig sei, weil der Milchautomat, der „günstig war“, „einfach weg“, also einfach verschwunden ist. Seine Mitschüler bekräftigen diese Empfindung und lamentieren ebenso den Verlust des „günstigen“ Milchautomaten (Dominik3Rt2_00:08:12).

Fotos vermögen allerdings nicht, eine „Realität“ von Emotionen einzufangen, vielmehr sollten Fotograf:innen und Betrachter:innen den vermeintlich „festgehaltenen“ Emotionen mit einem kritischen Verständnis von Herstellungspraktiken, Lesart und Motivwahl begegnen. Dabei wird deutlich, dass der Akt des Fotografierens in politische und affektive Felder eingebettet ist (Pink, 2011:95) und Fotos gesellschaftliche Machtverhältnisse, kulturelle Bedeutungen und emotionale Dimensionen transportieren. Fotos stellen also im weiteren Sinne auch eine Plattform dar, von der aus reflektiert werden kann, wie Menschen die Welt um sich wahrnehmen und interpretieren:

Photography provides a productive interface – as site where haptic and optic coincide and where a confluence of feelings, not to mention fields of inquiry, collide – for investigating the implications of the convergence of sensation and perception. (Brown und Phu, 2014:21)

Dies kann z. B. mithilfe des SHOWeD-Leitfadens und daran anschließenden Reflexionen gelingen, denn Photovoice eröffnet einen „langsameren und kritisch reflektierten Raum innerhalb des Forschungsprozesses“ (Liebenberg, 2018:4, eigene Übersetzung). Durch diesen können sich die Fotograf:innen und Betrachter:innen neu zu den von ihnen erlebten bzw. wahrgenommenen Emotionen in Bezug setzen und diese einer tiefergehenden Reflexion unterziehen. In Gesprächen werden so wichtige Verknüpfungen und Zusammenhänge sichtbar, „die Teilnehmende nutzen können, um ihre Erlebnisse kritischer zu reflektieren, zu diskutieren und mit anderen zu teilen“ (Liebenberg, 2018:4, eigene Übersetzung).

In der Ausstellung erarbeitet die Gruppe ein interaktives Element. Dieses stellt einen Aufruf zum Unterschreiben einer Petition dar, die als Appell an die Schulleitung dienen soll. In der Beschreibung zum Foto hält die Gruppe ihre Erinnerungen an den Milchautomaten fest: „Neben dem Wasserautomat müsste eigentlich ein Milchautomat sein. Man konnte diese Sachen kaufen: Kakao, Erdbeershake und Bananenshake. Jeder Schüler vermisst den Milchautomaten“.

Die Fotos und Erzählungen verdeutlichen die emotionale Involviertheit der Co-Forscher:innen in den Forschungsprozess und -gegenstand und ermöglichen Einblicke in die Perspektiven der Co-Forscher:innen, die ohne die visuelle Komponente kaum zugänglich wären. Diese Perspektiven werden in die Ausstellung weitergetragen, die einen Raum für das Teilen der eigenen Forschung, Fotos und Reflexionen sowie für eine visuelle Erfahrungen unter den Besucher:innen bietet (Liebenberg, 2018) und zugleich eine Möglichkeit eröffnet, emotionale Beziehungen zu den dargestellten Themen sichtbar zu machen, zu hinterfragen und im sozialen Austausch neu zu verhandeln. Mit Blick auf eine sozial-ökologische Transformation kann im Rahmen eines Photovoice-Projekts so z. B. auf Ohnmachtsgefühle eingegangen werden. Diese sollten in ihrem Ausdruck zwar Raum finden (Pihkala, 2020), können aber auch Gegenstand kritischer Reflexion werden. Auf diese Weise kann Photovoice zu einer Transformation subjektiver Deutungsperspektiven und emotionaler Bewertung beitragen, bspw. wenn Photovoice-Projekte die Hoffnung stiften, einen Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation leisten zu können (Pettig und Lippe, 2024).

3.3 Verschränkung eines sozialen mit einem epistemischen Transformationsanspruch

Eine sozial-ökologische Transformation braucht emanzipierte Subjekte, die sich in Transformationsbemühungen einbringen. Mit Photovoice kann es gelingen, Teilnehmer:innen neue Perspektiven in Hinblick auf ihre politischen Mitgestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Das gelingt, weil Wang und Burris (1994:171–172) die Methode von Anfang an als emanzipatorischen Prozess entworfen haben, der Forschungs- und Bildungspraxis eng miteinander verknüpft:

The goal of photo novella is to use people's photographic documentation of their everyday lives as an educational tool to record and to reflect their needs, promote dialogue, encourage action, and inform policy […] Photo novella is designed to include new voices in policy discussions by facilitating collective learning, expression, and action.

Im Horizont von PAR verankert, intendiert Photovoice die Demokratisierung von Wissensproduktion mit dem Ziel, ausgehend von Alltagserfahrungen der Co-Forscher:innen gesellschaftliche Veränderung zu bewirken und zu sozialer Gerechtigkeit beizutragen. „Such change is brought about largely through integrated knowledge translation and knowledge mobilization, where knowledge has emerged from critical pedagogy and citizen's science“ (Liebenberg, 2018:1–2). Hierzu integriert die Methode einerseits in alle Arbeitsschritte den expliziten Anspruch, soziale Veränderungen anzuregen (Wihofszky et al., 2020); andererseits wird das transformative Potenzial von Photovoice durch die umfassende Mitbestimmung der Co-Forscher:innen im gesamten Arbeitsprozess intensiviert (Cantarero-Arévalo und Werremeyer, 2021). Beides gelingt vor allem dann, wenn Forschungsergebnis und Forschungsprozess gleichermaßen bedeutsam sind und der Anspruch, emanzipatorische Kraft zu entfalten, als konstitutiv für Photovoice anerkannt wird.

Photovoice beruht auf Alltagserfahrungen, wird partnerschaftlich umgesetzt, setzt an lebensweltlich bedeutsamen Problemen an, um neue Sichtweisen und Interpretationen der Welt zu entwickeln und zugleich Spuren in der Welt zu hinterlassen (vgl. Bradbury und Reason, 2003). Somit ist in die Methode auch die pädagogische Idee des Empowerments eingeschrieben (Abushi und Asisi, 2020). Für die Geographische Bildung zeigt sich Photovoice als Zugang und Methode entsprechend anschlussfähig für Fragen der sozial-ökologischen Transformation, der kritischen Nachhaltigkeitsforschung, der politischen Bildung und einer emanzipatorischen Bildung für nachhaltige Entwicklung (Pettig et al., 2021). Denn Photovoice ist dazu geeignet, Beteiligung, Bewusstseinsbildung und kritisches Denken zu fördern (Skovdal und Cornish, 2015). Das damit umrissene „kritische Bewusstsein“ (Freire, 1970) bezieht sich in unserem Projektkontext auf den nicht-nachhaltigen Status Quo der gegenwärtigen Ernährungspraxis, auf Perspektiven für deren Veränderung und die eigene Eingebundenheit in damit zusammenhängende nicht-nachhaltige Strukturen. Methodisch wird dies über den kritischen Dialog über die Fotos zwischen den Co-Forscher:innen sichergestellt, der auch die medialen Aspekte der mitgebrachten Fotos thematisiert. Anhand des im Projekt eingesetzten SHOWeD-Leitfadens wird die Diskussion organisiert und auf die Situiertheit der fotografisch adressierten Probleme hin orientiert: „SHOWeD does reflect the focus necessary to identify the dynamics underlying and surrounding social issues: the social, economic, and political contexts that support ideologies and control the resources and strategies necessary to bring about change“ (Liebenberg, 2018:5).

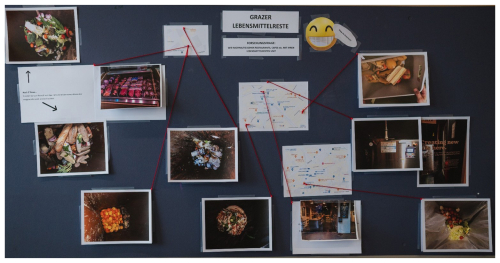

Im ersten Projektjahr widmet sich die Co-Forscher:innengruppe „Müllmenschen“ dem Umgang mit Lebensmittelresten. Als Zugang zum Forschungsgegenstand kommen die Co-Forscher:innen mit lokalen Akteur:innen aus der Lebensmittelversorgung ins Gespräch und bitten um Einblicke in die Reste- und Abfallverwertung, welche sie fotografisch dokumentieren. Das Anliegen ihres Photovoice-Projekts formuliert Gruppenmitglied Lara in einer SHOWed-Diskussion: „[Es geht darum,] darauf aufmerksam zu machen, ich denke, dass sollten halt einfach der Staat so oder (…) das Land, die Stadt, keine Ahnung was… Also ich denke das hilft auch einfach so der Stadt weiter“ (Lara1Rt3_00:12:52). Im Verlauf ihres Projekts gewähren ihnen unterschiedliche Unternehmen Einblicke in Hintergründe der Resteverwertung bzw. -entsorgung (Abb. 5), die später auch als Teil ihrer Ausstellung Sichtbarkeit erlangen und Anlass für Diskussionen zu Veränderung in Betriebsabläufen (aber auch mit Blick auf individuelle Konsumentscheidungen) bilden.

Abb. 5Einblicke in Biomülltonnen unterschiedlicher lokaler Betriebe (Aufnahme der Co-Forscher:innen).

Die Gruppe setzt sich dabei für ihr Forschungsanliegen und die Sichtbarkeit des Umgangs mit Lebensmittelresten ein und reflektieren in der Diskussion auch Hürden in der Umsetzung ihrer Forschung. Lara berichtet bspw., dass manche Betriebe sehr transparent mit ihren Lebensmittelabfällen umgegangen sind, sie sich in manchen Betrieben aber auch bei mehreren Personen durchfragen mussten, bis ihnen Zugang gewährt wurde (Lara1Rt3_00:16:44).

Dass die Arbeit mit Fotos in besonderer Weise dazu geeignet ist, einen kritischen Dialog über den Alltag, die eigenen Erfahrungen und Unhinterfragtes anzuregen, wird in der Diskussion um visuelle Methodologien vielfach betont (u. a. Pink, 2007; Rose, 2016). Im Anschluss an einen transformativen Erfahrungsbegriff verschränkt Photovoice in unserem Projekt damit zwei Transformationsansprüche: Einerseits intendiert Photovoice als PAR auf kollektiver Ebene eine sozial-ökologische Transformation; andererseits eröffnet Photovoice über ihr dialogisches und lebensweltlich bedeutsames Vorgehen Möglichkeitsräume, in denen sich eine persönliche und epistemische Transformation auf individueller Ebene einen Weg bahnen kann (Paul, 2014), d.h. zur Transformation von Erfahrungshorizonten (vgl. Meyer-Drawe, 2011) und damit zu Prozessen geographischer Bildung führen kann. Photovoice zielt zugleich sowohl auf kollektiver Ebene auf die Veränderung der Welt als auch auf individueller Ebene auf eine Veränderung unserer Welt ab. Im Photovoice-Prozess können sich solche transformativen Erfahrungen über Irritationen, bspw. von Alltagsroutinen, einen Weg bahnen und wir hierüber neue Sichtweisen auf uns und unseren Alltag (personal shift i.S. Pauls) und auch die Dinge und die Welt (epistemic shift i.S. Pauls) etablieren.

Der Arbeitsfluss der Gruppe gerät aus dem Takt, als ein Betrieb ihnen keine Erlaubnis erteilt, die Mülltonnen zu sehen bzw. zu fotografieren. Diese Irritation bringt die Co-Forscher:innen dazu, eine Beschwerde-E-Mail an den Betreiber zu senden und um Zugang zu bitten. Zugleich wirft die ablehnende Haltung bei der Gruppe Fragen auf. Hat der Betrieb etwas zu verbergen? Jedenfalls würde es ihn, so Lara in ihrem Forschungstagebuch, „in ein schlechtes Licht“ rücken (Lara1L_0902). Lara formuliert in einer SHOWeD-Diskussion auch die Idee, eine Person aus dem Betrieb zur Ausstellung einzuladen und über ihre Lebensmittelpraxis zu diskutieren: „[V]ielleicht können wir den [Betriebsleiter] einladen oder irgendwen von denen nehmen, wenn sie antworten. Also das wäre schon witzig“ (Lara1Rt3_00:16:59). In seiner Antwort verweist der Betrieb später auf das Betriebsgeheimnis.

Diese irritierende Erfahrung verarbeitet die Gruppe auch visuell in ihrer Ausstellung: Alle Fotos bis auf eines zeigen konkrete Einblicke (in Bio-Mülltonnen, in die Fleischtheke, in einen Schnellkomposter) – allein ein Foto zeigt die Glasfront des Geschäfts, dass ihnen den Zugang verwehrt hat. Die Fotos der Co-Forscher:innen zeigen also nicht nur Einblicke in die konkreten Tonnen (und damit den Umgang der Betriebe mit Lebensmittelabfällen), sondern auch das Auf-Distanz-halten eines Betriebs, der keinen Einblick in den eigenen Umgang mit Lebensmittelresten gewährt. Man blickt von außerhalb auf den Eingang.

Die Co-Forscher:innen weisen explizit auf diesen Widerspruch hin und kommunizieren ihre Erfahrungen im Begleittext zur Ausstellung: „Obwohl sie für Nachhaltigkeit stehen, haben sie uns drei Schüler keine Fotos von ihrem Biomüll machen lassen. Wir haben uns mit [dem Betreiber] in Kontakt gesetzt und haben erfahren, dass sie eine Maschine haben und keine Fotos wollen. Es geht um das Betriebsgeheimnis“ (aus dem Begleittext zur Ausstellung). Die Gruppe verfolgt das Anliegen, mit ihrer Forschung und Ausstellung einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmittelresten und -abfällen zu leisten; und entwickelt dabei ein Bewusstsein für die (In-)Transparenz und die eigene Handlungs(ohn)macht in diesen Fragen.

Photovoice, so lässt sich festhalten, ist sowohl als Forschungs- als auch als Bildungspraxis zu verstehen, welche in besonderer Weise dazu geeignet ist, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Transformationsprozesse anzustoßen und zu unterstützen (Wihofszky et al., 2020; Butschi et al., 2021). Die Methode kann so als Ansatz verstanden werden, der es vermag, präfigurative Praxis im Klassenzimmer anzuleiten, in der alternative Zukunftsentwürfe in der Gegenwart erprobt werden können und ermöglicht so kleinmaßstäbige Transformationen im Alltagshandeln der Schüler:innen (Pettig et al., 2021; Pettig und Lippe 2024). In unserer eigenen Forschungspraxis hat sich die gemeinschaftliche Arbeit mit Photovoice als geeigneter Möglichkeitsraum gezeigt, Erfahrungen im Kontext einer sozial-ökologischen Transformation zu ermöglichen und tiefgründig zu reflektieren. Dies gelingt u. a. deshalb, weil Photovoice alle Beteiligten dazu herausfordert, den Alltag, die Gefühlswelt, das Denken und das Miteinander in den Blick zu nehmen und auf diese Weise in den Dialog mit uns selbst, mit anderen und mit der Welt zu treten.

Für geographische Forschungs- und Bildungskontexte eröffnet Photovoice gemeinsam mit einer fundierten kritisch-geographischen Reflexion der Medialität von Fotos in Photovoice-Prozessen die Möglichkeit, Alltagspraktiken und emotionale Erfahrungsdimensionen gezielt in den Blick zu nehmen sowie gesellschaftliche und individuelle Transformationsmomente anzustoßen. Diese Potenziale der Methode sind jedoch stets im Spannungsfeld methodischer, ethischer und struktureller Herausforderungen verortet, die sich speziell in der Durchführung mit marginalisierten Gruppen, der u. a. Kinder und Jugendliche angehören, verstärken (von Unger, 2014)4. Eine reflexive Auseinandersetzung mit diesen Begrenzungen ist daher zentral in der Umsetzung der Methode. Im Folgenden heben wir dabei dezidiert jene Herausforderungen hervor, die im Rahmen unseres Projekts besondere Berücksichtigung gefunden haben.

Eine zentrale Herausforderung in der Darstellung von Alltagspraktiken ergibt sich bereits durch den Akt des Fotografierens. Bestimmte Probleme oder Gegebenheiten sind nur schwer fotografisch darstellbar. Die Betonung von Dingen, die sich fotografieren lassen, kann die Aufmerksamkeit von dem ablenken, was sich nicht leicht visualisieren lässt (wie z. B. der fehlende Milchautomat, aber natürlich vor allem Emotionen und Assoziationen). Diese Herausforderung zeigte sich auch im Rahmen unseres Projekts. Schüler:innen tendierten zunächst dazu, Fotos von ihren Mahlzeiten zu machen, da das Essen selbst leichter fotografisch festzuhalten ist als der Kontext des E/essens. Darüber hinaus stellt auch die Selbstzensur durch die Teilnehmer:innen eine Herausforderung dar. Im Rahmen unseres Projekts wurde zudem auch deutlich, dass die Darstellung mancher Routinen sozial erwünschter ist als die Darstellung anderer. So wird bspw. das Zeigen frisch gekochter Speisen gegenüber der Darstellung von Fast Food bevorzugt. Entscheidend ist daher die Frage, was warum fotografiert wurde und was aus welchem Grund nicht gezeigt wurde.

In dem Bemühen, emotionale Erfahrungsdimensionen sichtbar zu machen, ergeben sich weitere Herausforderungen. Zunächst sollte ein (soziales) Setting geschaffen werden, in dem Co-Forscher:innen ihre Emotionen sowohl fotografisch als auch verbal ausdrücken können und wollen. Obwohl das Fotografieren sowie die anschließende Diskussion bereits einen Raum für das bewusste Wahrnehmen und Reflektieren von Emotionen eröffnen können, haben v. a. Jugendliche und Kinder sowie Personen mit geringen Kenntnissen der Mehrheitssprache unserer Erfahrung nach Schwierigkeiten, ihre emotionalen Erfahrungen über die üblichen SHOWeD-Diskussionen zu reflektieren. Hier kann es sinnvoll sein, ergänzende Fragen zu stellen, die explizit auf den Emotionsgehalt der Fotos abzielen und bewusst zur Reflexion eigener Emotionen anregen.

Im Zuge einer Verschränkung epistemischer und sozialer Transformationsansprüche in Photovoice-Projekten argumentieren wir mit Liebenberg (2022) dafür, Machtverhältnisse und paternalistische Strukturen im Projektzusammenhang zu hinterfragen. Paternalismus prägt Situationen, in denen eine Gruppe – in diesem Fall wir als Initiator:innen des Projekts – die Entscheidungsmacht hat und dabei versucht, im vermeintlichen Interesse einer marginalisierten Gruppe zu handeln. Die Ideen von Empowerment und Transformation gehen also mit einem möglichen Paternalismus einher und verschleiern diesen zugleich. Der problematische Aspekt ist hierbei nicht nur das Machtgefälle, sondern die implizite Annahme, dass marginalisierte Subjekte, wie z. B. Kinder und Jugendliche, nicht nur weniger Macht haben, sondern auch weniger über ihr eigenes Alltagsleben bestimmen können. Das kann dazu führen, dass das Gegenteil von Empowerment stattfindet und Teilnehmende sich entmündigt und überwältigt fühlen.

Im Sinne Gayatri Chakravorty Spivaks (2020) genügt außerdem Teilhabe allein nicht, wenn die Bedingungen, unter denen Co-Forscher:innen am Forschungsprojekt partizipieren, durch Macht- und Herrschaftsverhältnisse bereits vorgeprägt sind, wie das in Institutionen wie Schulen der Fall ist. Methodologisch fordert dies eine hohe Bereitschaft zur Selbstkritik und Reflexivität von den Initiator:innen des Forschungsprozesses: Werden marginalisierte Perspektiven tatsächlich in ihrer Repräsentation gefördert – oder werden sie doch wieder durch die Forscher:innen übersetzt, eingeordnet und interpretiert? Diese Spannung bleibt auch im Zusammenhang mit dem Anspruch des Empowerments von Relevanz. Die Interaktionen zwischen den wissenschaftlichen Forscher:innen und den Co-Forscher:innen sollte daher von ständiger Reflexion über Machtverhältnisse, Methodenexpertise und Wissen über und Zugang zu (politischen) Entscheidungsträger:innen und möglichen Ausstellungsbesucher:innen geprägt sein5.

Eine zentrale Herausforderung im Einsatz von Photovoice besteht außerdem darin, den speziell im schulischen Kontext wirkmächtigen Formen neoliberaler Responsibilisierung entgegenzuwirken. In Bildungsdiskursen wird jungen Menschen oft die Verantwortung für gesellschaftliche Missstände übertragen, ohne die strukturellen Rahmenbedingungen zu reflektieren (Hamborg, 2017). Dabei geraten Handlungsaufforderungen auf individueller Ebene („verhalte dich nachhaltig“, „iss klimabewusst“) in den Vordergrund, während kollektive Aushandlungen, soziale Ungleichheiten und politische Steuerungsmechanismen in den Hintergrund treten. Photovoice dient in diesem Zusammenhang als Methode, um Schüler:innen nicht als „zu belehrende“ Objekte, sondern als Expert:innen ihrer Lebenswelt in Bildungsprozessen ernst zu nehmen.

In der Umsetzung von Photovoice und in der Begegnung mit diesen Herausforderungen sollten stets forschungsethische Aspekte reflektiert werden. Diese reduzieren sich dabei nicht auf formale Einwilligung, sondern verstehen sich als kontinuierlicher Aushandlungsprozess. Unterschiedliche Arbeiten (Volpe, 2018; Sime, 2008; Schreiber und Ghafoor-Zadeh, 2022) mit Kindern und Jugendlichen betonen, dass eine ethisch reflektierte gemeinsame Forschung Raum für Ausdruck, Selbstbestimmung und Aushandlung schaffen muss – wie etwa durch gemeinsame Bildbesprechungen und Diskussion über Bildnutzung und Öffentlichkeit im Rahmen von Photovoice-Projekten.

Gelingt ein reflexiver Umgang mit diesen Herausforderungen, eröffnet Photovoice durch seine Potenziale neue Möglichkeiten in der Auseinandersetzung mit Fragestellungen zur sozial-ökologischen Transformation in der geographischen Forschungs- und Bildungspraxis.

Die Rohdaten können auf Anfrage von den Autor:innen zur Verfügung gestellt werden.

DL und KS waren im gleichen Maße an der Ausarbeitung des Hauptteils des Manuskripts (außer Kapitel 3.3) beteiligt. FP entwickelte die zentrale Argumentationsidee des Manuskripts, verfasste Kapitel 3.3 und gab gemeinsam mit AS kontinuierlich Feedback. Aufbau und zentrale Argumentation wurden von DL, KS, FP und AS gemeinsam finalisiert; AS trug zudem zu Teilen von Kapitel 2 bei.

Die Autor:innen erklären, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Anmerkung des Verlags: Copernicus Publications bleibt in Bezug auf gerichtliche Ansprüche in veröffentlichten Karten, institutionellen Zugehörigkeiten oder anderen geographischen Begrifflichkeiten neutral. Obwohl Copernicus Publications alle Anstrengungen unternimmt, geeignete Ortsnamen zu finden und im Manuskript anzupassen, liegt die letztendliche Verantwortung bei den Autor:innen.

Besonderer Dank an unsere anonymen Reviewer:innen für die konstruktiven Kommentare und an die Schüler:innen und Lehrpersonen, die am Projekt mitgewirkt haben.

Das diesem Artikel zugrunde liegende Forschungsprojekt EAT+CHANGE (10/2022–09/2025) wurde vom österreichischen Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) gefördert (grant no. SPSC_01_125).

Dieser Artikel wurde von Nadine Marquardt redaktionell betreut und durch drei Expert:innen in einem double-blind Review-Verfahren begutachtet.

Abushi, S. und Asisi, P.: „Die Anderen“ empowern? Versuch einer Begriffsbestimmung für die politische Bildung und pädagogische Praxis, in: Empowerment und Powersharing, Herausgeber:innen: Jagusch, B. und Chehata, Y., 214–226, Beltz Juventa, ISBN 978-3-7799-6217-5, 2020.

Adriaanse, M., Kroese, F. M., Weijers, J., Gollwitzer, P. M., und Oettingen, G.: Explaining unexplainable Food Choices, Eur. J. Soc. Psycho., 48, O15–O24, https://doi.org/10.1002/ejsp.2273, 2018.

Ahmed, S.: The cultural politics of emotion, 2nd edn., Edinburgh University Press, Edinburgh, ISBN 9780748691135, 2004.

Bellino, M. E.: Using Photovoice as a Critical Youth Participatory Method in Environmental Education Research, in: Doing Educational Research, Herausgeber:innen: Tobin, K. und Steinberg, S. R., Sense Publishers, Rotterdam, 367–382, https://doi.org/10.1163/9789463000765_018, 2015.

Bradbury, H. und Reason, P.: Action research: an opportunity for revitalizing research purpose and practices, Qual. Soc. Work, 2, 155–175, https://doi.org/10.1177/1473325003002002003, 2003.

Bredekamp, H.: Der Bildakt. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, ISBN 978-3-8031-2744-0, 2015.

Brown, E. H. und Phu, T.: Introduction, in: Feeling Photography, Herausgeber:innen: Brown, E. H. und Phu, T., Duke University Press, 25 pp., https://doi.org/10.1215/9780822377313-001, 2014.

Burke, K., Greene, S., und McKenna, M. K.: A Critical Geographic Approach to Youth Civic Engagement: Reframing Educational Opportunity Zones and the Use of Public Spaces, Urban Educ., 51, 143–169, https://doi.org/10.1177/0042085914543670, 2016.

Butschi, C. und Hedderich, I.: How to Involve Young Children in a Photovoice Project. Experiences and Results, in: Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 22, https://doi.org/10.17169/fqs-22.1.3457, 2021.

Butschi, C., Hoacaoglu, M., Zanardini, M., Mettler, V., Baumann-Santiago Martínez, A. L., Chabrillon, G., und Hedderich, I.: Kamerakids: Forschen mit Photovoice, in: Perspektiven auf Vielfalt in der frühen Kindheit. Mit Kindern Diversität erforschen, Herausgeber:innen: Hedderich, I., Reppin, J., und Butschi, C., Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 246–262, https://doi.org/10.25656/01:22259, 2021.

Byrne, E., Daykin, N., und Coad, J.: Participatory photography in qualitative research: a methodological review, Visual Methodologies, 4, 1–12, 2016.

Cantarero-Arévalo, L. und Werremeyer, A.: Community involvement and awareness raising for better development, access and use of medicines: The transformative potential of photovoice, Research in Social and Administrative Pharmacy, 17, 2062–2069, https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2021.05.017, 2021.

Cho, C.-K., Kim, B.-Y., und Stoltman, J. P.: Documenting a Geographical Issue and Its Consequences Using Photovoice as a Pedagogical Tool in Geography Education, J. Geogr., 120, 83–94, https://doi.org/10.1080/00221341.2021.1875497, 2021a.

Cho, C.-K., Kim, B.-Y., und Stoltman, J. P.: Design, implementation, and outcomes of an in-service program with photovoice as a pedagogical tool for geography teachers, Int. Res. Geogr. Environm. Educ., 1–16, https://doi.org/10.1080/10382046.2021.1924983, 2021b.

Collier, J.: Photography in anthropology: A report on two experiments, Am. Anthropol., 59, 843–859, https://doi.org/10.1525/aa.1957.59.5.02a00100, 1957.

Collier, J.: Visual Anthropology: Photography as a Research Method, Holt, Rinnehart and Winston, New York, ISBN 9780030652455, 1967.

Dickel, M.: Zur Unverfügbarkeit des Bildes. Visuelle Logik und geographische Bildung, in: geo@web, Herausgeber:innen: Gryl, I., Nehrdich, T., und Vogler, R., Springer VS, Wiesbaden, 61–75, https://doi.org/10.1007/978-3-531-18699-3_3, 2012.

Díez, J., Conde, P., Sandin, M., Urtasun, M., López, R., Carrero, J. L., Gittelsohn, J., und Franco, M.: Understanding the local food environment: A participatory photovoice project in a low-income area in Madrid, Spain, Health & Place, 43, 95–103, https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2016.11.012, 2017.

Dirksmeier, P.: Der husserlsche Bildbegriff als theoretische Grundlage der reflexiven Fotografie: Ein Beitrag zur visuellen Methodologie in der Humangeografie, Soc. Geogr., 2, 1–10, https://doi.org/10.5194/sgd-2-1-2006, 2007.

Dobrusskin, J., Helbrecht, I., Born, M., und Genz, C.: Bildgestützte Interviews in der Raumforschung: Potenziale der Foto-Elizitation, in: Handbuch qualitativer Methoden der Raumforschung, Herausgeber:innen: Heinrich, A.J., Marguin, S., Million, A., und Stollmann, J., transcript Verlag, Bielefeld, 209-221, ISBN 978-3-8385-5582-9, 2021.

Eberth, A.: Raumwahrnehmungen reflektieren und visualisieren. Erforschung sozialer Räume mittels reflexiver Fotografie, in: Sozialraum erforschen. Qualitative Methoden in der Geographie, Herausgeber:innen: Wintzer, J., Springer, Berlin, Heidelberg, 279–295, https://doi.org/10.1007/978-3-662-56277-2_18, 2018.

Eberth, A.: Alltagskulturen in den Slums von Nairobi. Eine geographiedidaktische Studie zum kritisch-reflexiven Umgang mit Raumbildern, Sozial- und Kulturgeographie 30, transcript Verlag, Bielefeld, https://doi.org/10.1515/9783839447741, 2019.

Eberth, A.: Methodologische Reflexionen zur reflexiven Fotografie aus den Perspektiven postkolonialer Kritik, Geogr. Helv., 78, 479–491, https://doi.org/10.5194/gh-78-479-2023, 2023.

Ermann, U. und Strüver, A.: How to do good food. Nachhaltige Ernährung zwischen Kommunikation und Konsum aus Perspektive der geographischen Ernährungsforschung, in: Ernährungskommunikation: Interdisziplinäre Perspektiven – Theorien – Methoden, Herausgeber:innen: Godemann, J. und Bartelmeß, T., Springer Nature, Wiesbaden, 177–194, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27314-9_29, 2021.

Evans-Agnew, R. A. und Eberhardt, C.: Uniting Action Research and Citizen Science: Examining the Opportunities for Mutual Benefit Between Two Movements Through a Woodsmoke Photovoice Study, Action Res-London, 17, 357–377, https://doi.org/10.1177/1476750318798909, 2018.

Exner, A. und Strüver, A.: Addressing the Sustainability Paradox: The Analysis of “Good Food” in Everyday Life, Sustainability, 12, 8196, https://doi.org/10.3390/su12198196, 2020.

Freire, P.: Cultural Action for Freedom, Harvard Educational Review, ISBN 0916690113, 1970.

Glaw, X., Inder, K., Kable, A., und Hazelton, M.: Visual Methodologies in Qualitative Research: Autophotography and Photo Elicitation Applied to Mental Health Research, Int. J. of Qual. Meth., 16, https://doi.org/10.1177/1609406917748215, 2017.

Gibson-Graham, J. K.: “Stuffed if I know!”: Reflections on post-modern feminist social research, Gender Place Cult., 1, 205–224, https://doi.org/10.1080/09663699408721210, 1994.

Greenwood, D. J. und Levin, M.: Introduction to action research, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, https://doi.org/10.4135/9781412984614, 2007.

Gronow, J. und Holm, L.: Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden, Bloomsbury Academic, London, ISBN 9781350200531, 2019.

Grund, J., Singer-Brodowski, M., und Büssing, A.: Emotions and transformative learning for sustainability: A systematic review, Sustainability Science, https://doi.org/10.1007/s11625-023-01439-5, 2023.

Gubrium, A. und Harper, K.: Participatory visual and digital methods, Left Coast Press, Walnut Creek, https://doi.org/10.4324/9781315423012, 2013.

Hamborg, S.: „Wo Licht ist, ist auch Schatten“ – Kritische Perspektiven auf Bildung für nachhaltige Entwicklung und die BNE-Forschung im deutschsprachigen Raum, in: Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Interdisziplinäre Perspektiven, Herausgeber:innen: Brodowski, M., Logos Verlag, Berlin, 15–31, ISBN 978-3-8325-4530-7, 2017.

Harper, D.: Talking about pictures: A case for photo elicitation, Visual Stud., 17, 13–26, https://doi.org/10.1080/14725860220137345, 2002.

Hasse, J.: Photographie und Phänomenologie. Mikrologien räumlichen Erlebens, Verlag Karl Alber, Baden-Baden, https://doi.org/10.5771/9783495823750, 2021.

Hergenrather, K. C., Rhodes, S. D., Cowan, C. A., Bardhoshi, G., und Pula, S.: Photovoice as community-based participatory research: A qualitative review, American Journal of Health Behavior, 33, 686–698, https://doi.org/10.5993/AJHB.33.6.6, 2009.

Hitzler, R., Honer, A., und Pfadenhauer, M.: Zur Einleitung: „Ärgerliche“ Gesellungsgebilde?, in: Posttraditionale Gemeinschaften, Herausgeber:innen: Hitzler, R., Honer, A., und Pfadenhauer, M., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 9–31, https://doi.org/10.1007/978-3-531-91780-1_1, 2008.

Klepp, S. und Hein, J.: Umweltgerechtigkeit und sozialökologische Transformation. Konflikte um Nachhaltigkeit im deutschsprachigen Raum, in: Umweltgerechtigkeit und sozialökologische Transformation, Herausgeber:innen: Klepp, S. und Hein, J., transcript Verlag, Bielefeld, 7–44, https://doi.org/10.14361/9783839463253-001, 2023.

Kneafsey, M., Maye, D., Holloway, L., und Goodman, M. K.: Geographies of Food: An Introduction. Bloomsbury Publishing, London, ISBN 9780857854582, 2021.

Kolb, B.: Visuelle Methoden: Fotobefragung und Photovoice, in: Forschungsmethoden in der Gesundheitsförderung und Prävention, Herausgeber:innen: Niederberger, M. und Finne, E., Springer VS, Wiesbaden. 507-531, https://doi.org/10.1007/978-3-658-31434-7_19, 2021.

Liebenberg, L.: Thinking Critically About Photovoice: Achieving Empowerment and Social Change, Int. J. Qual. Meth., 17, 1–9, https://doi.org/10.1177/1609406918757631, 2018.

Liebenberg, L.: Photovoice and Being Intentional About Empowerment, Health Promot. Pract., 23, 267–273, https://doi.org/10.1177/15248399211062902, 2022.

Meenar, M. R. und Mandarano, L. A.: Using photovoice and emotional maps to understand transitional urban neighborhoods, Cities, 118, https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103353, 2021.

Meyer-Drawe, K.: On Knowledge of Learning. A Phenomenological Sketch, Santalka: Filosofija, Komunikacija, 18, 6–17, https://doi.org/10.3846/coactivity.2010.22, 2011.

Miggelbrink, J. und Schlottmann, A.: „10 Bildlichkeit“, in: Handbuch Diskurs und Raum: Theorien und Methoden für die Humangeographie sowie die sozial- und kulturwissenschaftliche Raumforschung, Herausgeber:innen: Glasze, G. und Mattissek, A., transcript Verlag, Bielefeld, 223–248, https://doi.org/10.1515/9783839432181-014, 2021.

Mouffe, C.: The return of the political, Verso, ISBN 0-86091-486-0, 1993.

Neckel, S. und Pritz, S. M.: Emotion aus kultursoziologischer Perspektive, in: Handbuch Kultursoziologie, Herausgeber:innen: Moebius, S., Nungesser, F., und Scherke, K., Springer VS, Wiesbaden, 305–317, https://doi.org/10.1007/978-3-658-07645-0_22, 2019

O'Neill, K., Clear, A., Friday, A., und Hazas, M.: “Fractures” in food practices: exploring transitions towards sustainable food, Agric. Human Values, 36, 225–239, https://doi.org/10.1007/s10460-019-09913-6, 2019.

Paul, L. A.: Transformative Experience, Oxford University Press, Oxford, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198717959.001.0001, 2014.

Pettig, F., Virchow, L. Schweizer, P., Halder, S., und Neubuerger, M.: Miteinander Wissen schaffen. Partizipative Aktionsforschung als geographische Bildungspraxis zwischen Gesellschaft, Schule und Hochschule, GW-Unterricht 164, 14–26, https://doi.org/10.1553/gw-unterricht164s14, 2021.

Pettig, F., Lippe, D., Stöcklmayr, K., Ermann, U., und Strüver, A.: Nachhaltig(es) Essen? Partizipativ forschen und gemeinsam für einen sozialökologischen Wandel lernen, GeoGraz, 72, 4–8, 2023.

Pettig, F. und Lippe, D.: Recentring the political in education for sustainable development: Participatory photovoice research as prefigurative politics towards social-ecological transformation, Australian Journal of Environmental Education, 40, 628–642, https://doi.org/10.1017/aee.2024.55, 2024.

Pfeiffer, C., Speck, M., und Strassner, C.: What leads to lunch - how social practices impact (non-) sustainable food consumption/eating habits, Sustainability, 9, 1437, https://doi.org/10.3390/su9081437, 2017.

Pickin, L., Brunsden, V., und Hill, R.: Exploring the Emotional Experiences of Foster Carers Using the Photovoice Technique, Adoption & Fostering, 35, 61–75, https://doi.org/10.1177/030857591103500207, 2011.

Pihkala, P.: Eco-Anxiety and Environmental Education, Sustainability, 12, https://doi.org/10.3390/su122310149, 2020.

Pink, S. (Hrsg.): Visual interventions: Applied visual anthropology, in: 4. Aufl., Berghahn Books, New York, Oxford, https://doi.org/10.3167/9781845453329, 2007.

Pink, S.: Amateur photographic practice, collective representation and the constitution of place, Visual Stud., 26, 92–101, https://doi.org/10.1080/1472586X.2011.571884, 2011.

Pink, S.: Situating Everyday Life. Practices and Places. Sage Publications Ltd., Los Angeles, London, ISBN 9780857020574, 2012.

Pink, S.: Doing visual ethnography, in: 4. Aufl., Sage Publications Ltd., Los Angeles, London, ISBN 9781529717662, 2021.

Pisters, S. R., Vihinen, H., Figueiredo, E., und Wals, A. E. J.: “We Learned the Language of the Tree” Ecovillages as Spaces of Place-Based Transformative Learning, J. Transformative Educ., 21, 59–83, https://doi.org/10.1177/15413446211068550, 2023.

Pole, C. J.: Visual research. Potential and overview, in: Seeing is Believing? Approaches to Visual Research (Studies in Qualitative Methodology, Vol. 7), Emerald Group Publishing Limited, Leeds, 1–7, https://doi.org/10.1016/S1042-3192(04)07001-6, 2004.

Reckwitz, A.: Toward a theory of social practices: A development in culturalist theorizing, European Journal of Social Theory, 5, 243–263, https://doi.org/10.1177/13684310222225432, 2002.

Reckwitz, A.: Praktiken und ihre Affekte, in: Praxistheorie. Ein soziologisches Forschungsprogramm, Herausgeber:innen: Schäfer, H., transcript Verlag, Bielefeld, 163–180, https://doi.org/10.1515/9783839424049-008, 2016.

Rose, G.: On the need to ask how, exactly, is geography “visual”?, Antipode, 35, 212–221, https://doi.org/10.1111/1467-8330.00317, 2003.

Rose, G.: The question of method: practice, reflexivity and critique in visual culture studies, in: The Handbook of Visual Culture, Herausgeber:innen: Heywood, I. and Sandywell, B., Berg, Oxford, 542–558, ISBN 9781847885739, 2012.

Rose, G.: Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials, in: 4. Aufl., Sage, London, ISBN 978-1473948907, 2016.

Röttger-Rössler, B., Scheidecker, G., und Lam, A. T. A.: Narrating visualized feelings: Photovoice as a tool for researching affects and emotions among school students, in: Analyzing Affective Societies, Herausgeber:innen: Kahl, A., Routledge, London, ISBN 9780429424366, 2019.

Sahakian, M. und Wilhite, H.: Making practice theory practicable: Towards more sustainable forms of consumption, Journal of Consumer Culture, 14, 25–44, https://doi.org/10.1177/1469540513505607, 2014.

Saltiel, R. und Strüver, A.: Normativität als Selbstverständlichkeit? Plädoyer für situierte wissenschaftliche Arbeitsprozesse, Geogr. Z., 112, 52–61, https://doi.org/10.25162/gz-2024-0006, 2024.

Samuels, J.: Breaking the Ethnographer's Frames: Reflections on the Use of Photo Elicitation in Understanding Sri Lankan Monastic Culture, Am. Behav. Sci., 47, 1528–1550, https://doi.org/10.1177/0002764204266238, 2004.

Schlottmann, A. und Miggelbrink, J.: Visuelle Geographien – ein Editorial, Soc. Geogr., 4, 13–24, https://doi.org/10.5194/sg-4-13-2009, 2009.

Schlottmann, A. und Miggelbrink, J. (Hrsg.): Visuelle Geographien: Zur Produktion, Aneignung und Vermittlung von RaumBildern, transcript Verlag, Bielefeld, https://doi.org/10.1515/9783839427200, 2015.

Schusler, T. M. und Krasny, M. E.: Youth Participation in Local Environmental Action: An Avenue for Science and Civic Learning?, in: Participation and Learning, Herausgeber:innen: Reid, A., Jensen, B. B., Nikel, J., und Simovska, V., Springer, Dordrecht, 268–284, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6416-6_17, 2008.

Schreiber, V. und Ghafoor-Zadeh, D.: Geographiedidaktische Forschung als ethische Praxis. Anregungen aus den Childhood and Education Studies, in: Ethik für die Geographiedidaktik, Herausgeber:innen: Dickel, M., Gudat, G., und Laub, J., transcript Verlag, Bielefeld, 149–168, https://doi.org/10.14361/9783839462294-008, 2022.

Shaw, P. A.: Photo-elicitation and photo-voice: using visual methodological tools to engage with younger children's voices about inclusion in education, Int. J. Res. in Educ., 44, 337–351, https://doi.org/10.1080/1743727X.2020.1755248, 2021.

Shove, E., Pantzar, M., und Watson, M.: The Dynamics of Social Practice. Everyday Life and How it Changes. Sage, Los Angeles, https://doi.org/10.5324/njsts.v1i1.2125, 2012.

Sime, D.: Ethical and methodological issues in engaging young people living in poverty with participatory research methods. Child. Geogr., 6, 63–78, https://doi.org/10.1080/14733280701791926, 2008.

Skovdal, M. und Cornish, F.: Qualitative research for development: a guide for practitioners, Practical Action Publishing, Rugby, UK, ISBN 9781853398544, 2015.

Spivak, G. C.: Can the subaltern speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation (Nachdruck 2020), Verlag Turia + Kant, Wien, Berlin, ISBN 978-3-85132-969-8, 2020.

Strüver, A.: Raum- und Subjektkonstitution durch visuelle Anrufungen auf der Mikroebene, in: Visuelle Geographien, Herausgeber:innen: Miggelbrink, J. und Schlottmann, A., Transcript, Bielefeld, 49–66, https://doi.org/10.1515/9783839427200-004, 2015.

Strüver, A.: Urbane Metabolismen: Verkörperte Politische Ökologien des e/Essens, sub\urban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung, 8, 99–116, https://doi.org/10.36900/suburban.v8i1/2.497, 2020.

Sutton-Brown, C. A.: Photovoice: A Methodological Guide, Photogr. Cult., 7, 169–185, https://doi.org/10.2752/175145214X13999922103165, 2014.

Thornes, J. E.: The visual turn and geography (Response to Rose 2003 intervention), Antipode, 5, 787–794, https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2004.00452.x, 2004.

Tolia-Kelly, D. und Rose, G. (Hrsg.): Visuality/materiality: Images, objects and practices, Routledge, London, https://doi.org/10.4324/9781315547930, 2012.

Volpe, C. R.: Digital diaries: new uses of PhotoVoice in participatory research with young people, Child. Geogr., 17, 361–370, https://doi.org/10.1080/14733285.2018.1543852, 2019.

von Unger, H.: Partizipative Forschung. Einführung in die Forschungspraxis, Springer VS, Wiesbaden, https://doi.org/10.1007/978-3-658-01290-8, 2014.

Wang, C. C.: Photovoice: A participatory action research strategy applied to women's health, J. Womens Health, 8, 185–192, https://doi.org/10.1089/jwh.1999.8.185, 1999.

Wang, C. C.: Using Photovoice as a participatory assessment and issue selection tool: A case study with the homeless in Ann Arbor, in: Community based participatory research for health, Herausgeber:innen: Minkler, M. und Wallerstein, N., Jossey-Bass, Wiley, New Jersey, 179–196, ISBN 9781119258858, 2003.

Wang, C. C. und Burris, M. A.: Empowerment through photo novella: portraits of participation, Health Educ. Behav., 21, 171–186, https://doi.org/10.1177/109019819402100204, 1994.

Wang, C. C. und Burris, M. A.: Photovoice: concept, methodology, and use for participatory needs assessment, Health Educ. Behav., 24, 369–387, https://doi.org/10.1177/109019819702400309, 1997.

Wang, C. C., Morrel-Samuels, S., Hutchison, P. M., Bell, L., und Pestronk, R. M.: Flint photovoice: Community building among youths, adults, and policymakers, American Journal of Public Health, 94, 911–913, https://doi.org/10.2105/AJPH.94.6.911, 2004.

Warde, A.: After taste: Culture, consumption and theories of practice, J. Consum. Cult., 14, 279–303, https://doi.org/10.1177/1469540514547828, 2014.

Warde, A.: The Practice of Eating, Polity Press, Cambridge, ISBN 978-0-745-69171-8, 2016.

Wihofszky, P., Hartung, S., Allweiss, T., Bradna, M., Brandes, S., Gebhardt, B., und Layh, S.: Photovoice als partizipative Methode: Wirkungen auf individueller, gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene, in: Partizipative Forschung: Ein Forschungsansatz für Gesundheit und seine Methoden, Herausgeber:innen: Hartung, S., Wihofszky, P., und Wright, M. T., Springer Fachmedien, Wiesbaden, 85–141, https://doi.org/10.1007/978-3-658-30361-7_4, 2020.

Wilmot, D., Bednarz, S. W., Fatima, M., Garcia de la Vega, A., Grob, R., Mäsgen, J., und Wilson, S.: Transformative learning in geography education: international perspectives and practices, International Research in Geographical and Environmental Education, 1–20, https://doi.org/10.1080/10382046.2025.2473104, 2025.

Zahn, M.: Mediales denken-Von Heideggers Technikdenken zu Deleuzes Filmphilosophie, in: Medialität und Realität: Zur konstitutiven Kraft der Medien, Herausgeber:innen: Fromme, J., Iske, S., und Marotzki, W., VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 53–66, https://doi.org/10.1007/978-3-531-92896-8_4, 2011.

Als Co-Forscher:innen werden nach von Unger (2014) die teilnehmenden gesellschaftlichen Akteur:innen bezeichnet, mit denen gemeinsam partnerschaftlich geforscht wird. Co-Forscher:innen sind im Gegensatz zu professionellen oder akademischen Forschenden (die bestimmte Forschungsfähigkeiten und Ressourcen in Photovoice-Projekte einbringen) Mitforschende aus der Community, die spezifisches Wissen und Fachkenntnisse aus ihrem Lebensumfeld und Erfahrungen in den Forschungsprozess einbringen.

Wir verwenden den englischen Begriff Community, um uns auf eine spezielle Gruppe von Menschen zu beziehen, die durch Zugehörigkeitsgefühl, geteilte Anliegen und Interessen sowie Abgrenzung zu anderen Communities gekennzeichnet ist (Hitzler et al., 2008). Obgleich Photovoice oftmals der Community-basierten partizipativen Forschung zugeschrieben wird (siehe u. a. Hergenrather et al., 2009) und oftmals als Beitrag zu einem community-building verstanden wird (siehe u. a. Wang et al., 2004), ist ein kritisch-reflektierter Umgang mit dem zugrundeliegenden Community-Verständnis notwendig. Denn die Vorstellung einer kohärenten, einheitlichen Gemeinschaft greift zu kurz, wenn man berücksichtigt, dass „wir stets multiple und widersprüchliche Subjekte [sind], die einer Vielzahl von Communities angehören – so zahlreich wie die sozialen Beziehungen, an denen wir teilhaben, und die Subjektpositionen, die daraus hervorgehen“ (Mouffe, 1993:20, eigene Übersetzung).

Die Kleingruppen stellen somit keine Communities im engeren Sinne (vgl. Hitzler et al., 2008) dar. Vielmehr handelt es sich um Gruppen, die sich im Rahmen des Projekts einem gemeinsamen Anliegen verschrieben haben und in Anlehnung an den Community-Begriff quasi als solche agieren (siehe auch Fußnote 2).

Eine kompakte Übersicht zu den Herausforderungen der Methode findet sich bei von Unger (2014:77–78).

Eine ausführliche Diskussion hierzu findet sich bei Liebenberg (2022).